1

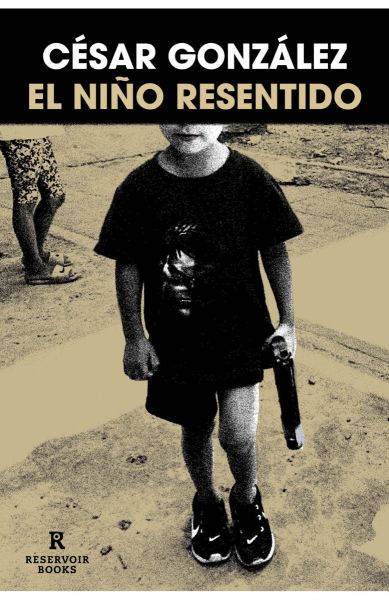

Para millones de personas, la vida cotidiana es una encrucijada entre dos o tres direcciones: cómo sobrevivir, cómo se evade la vida que tocó, o cómo se muere. La vida entre la precariedad, el riesgo, la euforia y la cárcel. No hay caminos, no hay alivio, no hay calma. Ese es el drama y el conflicto, crudo y sin vueltas, que se cuenta en El niño resentido, la autobiografía de César González, cineasta, escritor y poeta argentino que aquí narra su años de sobrevivencia y violencia en la Argentina de los años noventa y comienzos de los dosmil.

Se ha dicho que El niño resentido se lee a toda velocidad, que la catarata de imágenes y acciones conformada por pequeños capítulos logra un montaje que fagocita la voracidad del lector. Es una apreciación innegable, es lo primero que surge cuando ingresamos en el libro. Sin anestesia recorremos los pasillos de la villa Carlos Gardel, y de inmediato recibimos un despliegue de abandono, frustración y estados atravesados por el consumo de drogas que retrata las condiciones en las que crecieron miles de infancias y familias argentinas en los años del menemismo y la posterior crisis de los dosmil. Y si bien es cierto que con los atributos de velocidad y testimonio se construye gran parte de la trama de esta autobiografía —o novela de formación— solo eso no alcanza para explicar la importancia que lo separa de otros libros que indagan en los mismos temas: abuso de sustancias, marginalidad, delincuencia, encierro. Es posible que la potencia que concentra la escritura se pueda atribuir al fundido de unidades que hay en un solo cuerpo, al empaste de las voces que logra manejar con habilidad: autor, narrador y personaje son todos el mismo, todos escriben con el nombre César González.

Desde hace unos años, César González aparece en algunos medios progresistas, programas de radio, canales de streaming, segmentos de entrevistas, etc. Ha sido celebrado, entrevistado e invitado regularmente a intervenir en el campo cultural y político argentino. Al mismo tiempo nunca dejó de reivindicar su origen villero, sigue viviendo allí y con trabajo, no solo ha problematizado los conflictos de cientos de miles que atraviesan la vida de un país desigual y feroz —que comparten con él las mismas tragedias, el mismo origen y casi siempre el mismo destino— sino también, con este texto, ha logrado cierta incomodidad o tensión con una parte de la militancia dispersa entre el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda argentina. Me refiero al movimiento del personaje-narrador-autor que sale de su historia para intervenir y entrar en escena con la posibilidad de preguntar y usar la palabra ¿Cuáles son las decisiones, las preguntas que se realiza la izquierda de hoy alrededor de la geografía que ocupa el villero? ¿Qué tienen en común los líderes de izquierda (o progresistas) con poblaciones sistemáticamente explotadas? ¿Con qué herramientas se habilita el diálogo?

Dos escenas. La primera: salir a robar la conexión de la tv cable que llegó al barrio para poder mirar películas con la madre adicta que no duerme, hacer de ese hábito la posibilidad de un encuentro y una parte de la educación sentimental que luego servirá como aprendizaje para escribir y hacer cine. Para mirar el mundo se aprende el oficio de equilibrista, empieza con la aventura de trepar columnas y caminar por los techos. El zapping despierta, en eso se parece a tomar merca, anestesia y es una herramienta de fuga que alivia el insomnio y entretiene. Si según la física cuántica se puede abolir el pasado o cambiarlo, el drama del presente se detiene cada vez que nos ponemos a mirar una pantalla. La aparición de la tv paga es un momento central de todos los que crecieron en los años noventa, se podría decir que un momento de reunión, sensación de acceso y alegría. Un parte aguas que funciona como espacio que va contando los cambios de la época con el crecimiento personal. La música de un programa de dibujos es un amigo en la cena, un campeonato ganado o perdido con un domingo de lluvia, la resolución de una comedia antes de dormir es un sueño que aparece en el frío del invierno. La televisión como hilo fusionado de recuerdos y estímulos, como corte temporal que permite el desglose del pasado. Recuerdo y olvido se descubren debajo de la visión que cumple el objetivo de ocultar una ausencia o hacer aparecer algo perdido.

Segunda escena: nuestro niño resentido participa de los saqueos de diciembre de 2001. Al principio no se sabe bien qué pasa, hay que salir igual y meter pecho. Los que van llegando vienen cargados, es una oportunidad de tener la mesa de fin de año llena y festejar. Esa será la imagen del final, antes la represión y las heridas en el cuerpo. El paisaje del barrio tendrá de todo para comer, esa noche se pasa de una casa a otra celebrando el botín conseguido. Diego Sztulwark dice, en La ofensiva sensible, a propósito de aquel momento: “El 2001 posee ante todo un valor cognitivo. Permite captar la extraña dialéctica según la cual norma y excepción se miden y se expropian la una a la otra”. Es posible que la experiencia que se narra concentre la tensión y el caos de esas fuerzas desatadas, el cuerpo azotado del aprendizaje y el autoritarismo del Estado.

Se podrían elegir muchos pasajes del libro, pero antes cabe repetir que los primeros diez años de César González coinciden con los gobiernos de Carlos Menem. La contraportada lo presenta como un texto sobre los años noventa. De modo que estamos ante el relato de un época transitada, revisitada en múltiples ocasiones, atiborrada de fantasmas tristes y mitos que regresan y habitan contradicciones. Las celebraciones y los distintos espacios vitales, materiales y culturales de la vida argentina anterior al punto cúlmine de la crisis y el posterior giro progresista. De ahí que sea un texto lleno de energía, eufórico, rebosante de vida y muerte, valga la paradoja que junta los extremos. El mundo reventado por el exceso y el consumo, donde nada tenía valor más allá de la velocidad. En ese marco, el amor aparece en cuentagotas, en la figura de la abuela, en los festejos después de un robo en el aguantadero de los amigos. Pienso entonces, no solo en el poder del testimonio ante el presente mileísta, sino al rol activo y militante que tiene un actor de este tipo, alguien que conoce desde adentro cómo cambia el barrio con los años, cuáles son los nuevos tejidos de poder, cuáles son las posibilidades para aquellos que están desesperados y que muchas veces están tentados de hacer guita fácil, transformándose en muertos, detenidos, adictos, o en laburantes de los narcos.

Estamos ante un texto difícil y contundente que empuña cicatrices y reabre la memoria personal de un pibe que crece en la villa. Pero también es la memoria de un trauma social que no ha cambiado, capaz de condensar en su brutalidad lenguaje, cuerpo y territorio. González encuentra en el camino de reescribir las peripecias de la sobrevivencia y la violencia, la tarea de redimir el dolor y ponerle voz a los excluidos: a la madre adicta, al padre ausente, a los chorros, señalados y culpables de cargar en forma de balas y suturas la encarnación de un país que los odia. Es el relato que muchos conocen por los noticieros, los diarios, series o películas; o tan solo por haber lanzado una mirada por los barrios de la periferia y contemplar más o menos a distancia cómo se vive y de dónde se come. Son historias que desde siempre narra la vieja crónica roja: las estadísticas del delito, los voceros o encargados de algún ministerio, los que buscan votos, o los que escriben notas sociales y académicas complementando investigación y rigurosidad con la denuncia y un grito de urgencia que anticipe la catástrofe que ya es inevitable.

En este momento Argentina tiene alrededor de ciento veinticinco mil presos y en Uruguay son más de dieciséis mil los privados de libertad. Los jerarcas de la seguridad, a los que se puede sumar los de la vigilancia y el control siguen, en su gran mayoría, a favor del encierro y la severidad punitiva con aquellos que menos tienen y que más sufren la desigualdad del sistema.

Salir de la conmoción de la primera persona que narra es un ejercicio difícil. Eludir el centro narrativo cargado en el dolor del cuerpo, en la potencia subjetiva de un pensamiento que, aún siendo de una época y un lugar distinto, por momentos recuerda la biografía de Jean Genet.

Aquel artista francés que paradójicamente, al igual que González, descubre la argamasa de sus materiales a la intemperie, las posibilidades de sus discrepancias y su lirismo en el recorrido de su origen, en su relación con el delito y la experiencia por las instituciones de encierro. En esas condiciones surge la plataforma donde luego se construye la conciencia de su trabajo. Ambas obras hacen de su expulsión y categorización por parte del estado burgués el objeto que denuncia la injusticia del sistema, a la vez que la compleja belleza de su singularidad. Por eso me interesa pensar un diálogo con aquellos interlocutores o voces que miran desde fuera. Hacer preguntas que no recaen solo en el autor-narrador-personaje, romper la cadena unidireccional que conduce a su figura, sacarlo de su centro para rodearlo, y tal vez preguntarnos qué cosas sucedieron antes o después del libro, qué factores y actores aparecieron en ese tránsito, qué hay en el camino devenido en lectura y escritura.

Entonces, si sabemos que es un texto fundido en la violencia ¿de qué modo vamos a leer El niño resentido? ¿Cómo vamos a conversar con la moral que despierta, rechaza y condena lo que sucede? ¿Qué preguntas hacemos mientras tomamos distancia? Por un lado hay un gran acierto en la limpieza del lenguaje, no hay un gran uso del lunfardo, ni personajes que queden atrapados por su habla o por algún empuje coloquial más allá de cuestiones que se reconocen a partir de la época. A la vez González ha elegido separarse de series como El marginal, aunque haya participado en la elaboración de algunos capítulos, dejó el trabajo por sentir que se estaba cosificando al villero, llevándolo por un camino seriado que conduce a la caricatura y el costumbrismo. Porque si hay algo que tiene peso en la cultura argentina son los distintos registros y movimientos que conforman las distintas capas de lo popular, el sentido de pertenencia de dónde se viene; ¿cuál es mi territorio? ¿qué lugar ocupo? ¿quiénes son mis pares? ¿qué cosa no soy? ¿quiénes son mis enemigos? ¿cuál es la mirada que define mi identidad? Todas esas formas definidas parecen saltar por el aire cuando aparece la figura de González.

Insisto ¿qué pasa si pensamos este libro como una apuesta que incomoda y que nos trae el gesto de una escritura valiente? Aunque el adjetivo que acompaña el título sea la palabra resentido y corra a contramano —podría haber sido El niño rabioso, El niño criminal, y finalmente también El niño proletario, aquel niño violado que escribió Osvaldo Lamborghini y que ahora, encarnado cincuenta años después en un cuerpo que toma la palabra, da otro giro a su propia monstruosidad, a su propia venganza. Pero parece que nunca podría ser El niño valiente. Tal vez porque valentía y resentimiento son estados contrapuestos, el segundo anda cerca del odio, y en este momento lo representa el presidente, y el primero, desde tiempos lejanos, se ha asociado al empuje del coraje, al heroísmo; sentimientos que fundaron las naciones del siglo XIX. Ahora, ¿no hay valentía en contar y pensar las tensiones de un registro que no contiene ni arrepentimiento ni apología, y asume los riesgos de tomar por mano propia las cosas que el mundo niega? González escribió un testimonio de la Argentina en pedazos, pero también la posibilidad de subvertir un discurso imperante. Cómo se invierte la pedagogía de la culpa y el sometimiento, y cómo se cuestionan las bases institucionales.

La discusión sobre la violencia debería ser un tema de todos, estemos más cerca o más lejos. Seamos o no lectores interesados, trabajadores que entran y salen de escena, ocupando diferentes distancias bajo una multitud de trajes que están más cerca o más lejos del conflicto: estudiantes, trabajadoras sociales, psicólogos, educadoras, docentes, obreros, politólogos, enfermeros, militantes y sobretodo aquellos que pertenecen y trabajan en institutos de rehabilitación o sistemas penitenciarios y distintos lugares de encierro, a donde van la mayoría de los jóvenes como los que aparecen en este libro día tras día. Pienso que la experiencia de este libro nos propone dialogar con aquellos que ven y sufren la violencia por fuera de la discusión cerrada entre partidos políticos/Estado, máquina de control, vigilancia y gestión. Hay una línea subyacente que corre debajo de esta lectura, un intento de repolitización de la vida cotidiana a partir de escuchar a los que entran y salen del encierro, en conjunto con aquellos que piensan lo más cercano, lo más pequeño, roto y urgente.

Repito, este es un libro que corre el peligro de fracasar si solo se lee en clave de testimonio o de “transformación personal”. Más bien es un texto que le exige a la izquierda de hoy repensar la violencia cotidiana como circunstancia que la atraviesa de forma directa y escuchar a los que la reciben día tras día por distintos medios. Por eso, ¿cuál es la relación que tiene la izquierda con la violencia? ¿de qué forma elabora y transforma el conflicto, qué tipo de duelos o cambios precisa revisar en relación directa con los ejemplos de violencia que ha tenido su propia historia? Si la derecha ha decidido ser explícita en la potencia con la que toma sus decisiones para continuar con el sometimiento de los expulsados, parecería que César González le preguntara a sus lectores menos distantes y más paranoicos: ¿cómo vamos a hacer uso de la violencia? ¿Cómo vamos a legitimar ese uso y levantarnos ante el castigo? ¿Cómo nos van a escuchar a nosotros, los más castigados, qué lugar ocupamos en esta situación?

2

Ahora miro hacia fuera a través de la niebla, esperando encontrar en las ventanas las luces que todavía hay encendidas a esta hora de la madrugada. Busco un interlocutor seducido por las implicancias y los movimientos de escribir en el encierro. Capaz de sostener ideas en un espacio que agobia, capaz de hacerlas suceder sin pensar si esa condición es obligatoria y necesaria para producir un pensamiento propio. Una fuerza inherente que, aún naciendo del ejercicio inmóvil, del espacio vacío o saturado se distingue del resto por su voluntad de existir, de iluminar desde dentro aquello que está oscuro.

Pienso esto porque creo que la escritura de González es una naturaleza de una fuerza interior admirable, una fuerza que parece nacer y discutir con estos espacios aparentemente contrapuestos. Tal vez nació de su situación de marginalidad, o se transformó completamente en la experiencia del encierro. No lo sé. Incluso él ha dicho repetidas veces que ignoraba la mayoría de las lecturas que le presentó un docente recreativo mientras estuvo cinco años preso. Solo conocía los evangelios que leía su abuela. La lectura era un campo de aventuras y símbolos que en un lugar del futuro lo estaba esperando.

Por otra parte, como sabemos bien, la imagen de los escritores presos está asociada al intelectual detenido por sus ideas, a militantes desaparecidos, a campos o centros de tortura en donde perseguidos y perseguidas sufrieron la violencia y el terrorismo de Estado. Experiencias que en estos cuarenta años de democracia se han abordado desde la resistencia, el testimonio de la tortura, el ejercicio de la memoria colectiva, la lucha por la defensa de los derechos humanos y su difusión a las nuevas generaciones. Pero en el caso de los presos en democracia, estos encarnan otra situación. Lejos de hacer una comparación imposible, sobre estas personas recaen las ideas del castigo, de la severidad y el costo que tienen que pagar.

Entonces abro una serie de preguntas, ¿quiénes son las personas que se encargan de pensar en ellos? ¿cómo y en qué momento y desde dónde se piensa en ellos? ¿cuáles son los programas culturales o de trabajo social que se preocupan por esta situación en particular? ¿cuáles son las políticas públicas pensadas para estos casos, antes, durante y después del encierro? ¿cómo se elaboran esos programas o políticas?

Me voy por la tangente. En junio de 1981 Rodolfo Fogwill publicó en la revista Vigencia un artículo escrito desde la cárcel de Caseros titulado “El interno que escribe”. En esos años el escritor argentino comenzaba a instalar su figura mediante varios recursos: artículos con intervenciones públicas, publicaciones de libros de poesía y relatos, la obtención de un premio financiado por Coca-Cola, y su trabajo como editor en Tierra Baldía, una editorial fugaz y de vida breve que publicó entre otros a Néstor Perlongher y los hermanos Lamborghini. Algo que Fogwill recordaría en múltiples ocasiones como la voluntad de irrumpir en la construcción cultural de esos años, y como aprendizaje para elaborar y construir su mayor interés: convertirse en autor influyente al mismo tiempo que escribía poemas, llevando ese conocimiento a su trabajo narrativo.

Entonces estamos en junio de 1981, la dictadura militar argentina sigue su curso represivo, y si bien la apertura democrática no está lejos, todavía falta que suceda la guerra de las Malvinas como intento de continuación en el poder. Fogwill, detenido por un delito de fraude y estafa, escribe desde la cárcel un pequeño ensayo en donde elabora ideas que luego intentará exponer, desarmar y reelaborar durante toda su obra. En Caseros recibe una carta de sus amigos en donde parecen tomarle el pelo: “...ahora que sos un escritor preso tenes que hacer literatura realista…”

Fogwill convierte el chiste en una idea de trabajo, les come la oreja a través de su madre, encargada de recibir y llevar respuesta. Allí, escucha, mira, sigue de cerca los movimientos, los va cosiendo a sus ideas y a la música de un escenario que según él aparece ordenado, gigante, seguro, eficiente. La cárcel tiene cine, capilla, gimnasio y patio. Hacia el final de su respuesta dirá “Linda idea prevista en mi programa de cárcel, a la que algunos consideran una orla que subraya el límite de la graciosa vida social sin apreciar que también es una eficaz institución: un negocio, un negocio como cualquier otro”.

En su respuesta descubre la palabra “Interno” y habla de una “lengua oficial”. “...Es la palabra que en la lengua oficial de la prisión denomina al preso”. Entonces, usando esa denominación como presupuesto, en un ejercicio mínimo despliega la idea del “escritor interno/externo”. Fogwill, obsesionado con desarmar la composición semántica de la dictadura y los atributos del lenguaje del Río de la Plata, veía y escuchaba la sintaxis como si se tratara de una radiografía que contiene las legalidades que nos oprimen como las pulsiones que nos liberan. De modo que se preguntó en ese momento, utilizando esa simple separación, si había escritores “internos y externos”, y si estos eran vigilados por “empleados”, “directores”, “arquitectos” en definitiva, por miradas y orejas que van construyendo desde un lugar ominoso lo que luego llamamos y configuramos como efecto real, como cinta de queja que ponemos en ojos y boca.

Fogwill era un escritor paranoico que se divertía, pero también supo ser un poeta serio, estudioso de las nomenclaturas, las indagaciones formales y los encadenamientos reflexivos. Le interesaba investigar las diferencias, las similitudes y los huecos entre lenguaje ordinario y lenguaje poético. Eso que hay entre lo puramente administrativo y aquello que nos expende o que nos transforma.

Empiezo a desglosar la carta/ensayo para ver si es posible usar un texto para mirar el otro, dice Fogwill “A propósito: la oposición escritor interno-escritor externo, parece revelar algo que no atino a expresar bien, pero que a su vez algo me revela. Algún día escribiré sobre este juego de revelaciones encadenadas, o alguien lo hará por mí”. De algún modo la carta/ensayo nos ayuda a pensar si hay una condición similar “escritor villero-escritor encerrado”. Una marca indeleble y doble que se constituye dentro del escenario futuro que no aparece en El niño resentido —el libro narra los años previos al encierro, apenas cuenta unos pasajes por instituciones de donde se fuga—, pero que termina siendo decisivo para la experiencia de lectura y escritura.

Fogwill parece investigar el silencio cuidadosamente establecido por González, el límite hacia dentro de ese espacio que habitó por cinco años. El interior-exterior de dos geografías, la villa y la cárcel de Marcos Paz. Y la más importante, la interior-exterior de César González. Al no contar la experiencia de encierro que lo transforma, y solo mostrar su relación con la violencia, hay algo que queda en tensión hacia adelante. Algo que el lector se pregunta y Fogwill ayuda a iluminar.

Leo la carta/ensayo, de a ratos creo estar en el comentario de un “interno” que podría ser González, por ejemplo: “Aquí todo lo que no está prohibido es obligatorio y lo que no es obligatorio ni está prohibido debe ser explorado cuidadosamente, pues tiende a desorientar a los guardias y a los otros internos. Ignoro si un escritor realista lo describiría así. Probablemente no: aquí las cosas se presentan muy al servicio del realismo, y todo, desde las fórmulas del reglamento y el diseño de las celdas y los pasillos, hasta la confección del menú que dirige el ecónomo penitenciario y los tratamientos que recetan los médicos penitenciarios, todo parece convocado para satisfacer las necesidades de un escritor realista.”

Sigue: “Pero los recursos arbitrarios son precarios y al escritor interno le basta hurgar apenas tras la cáscara de los días de la prisión para descubrir que esta gente, desde los directores y los arquitectos hasta los médicos penitenciarios y los instructores penitenciarios de gimnasia, es tan cortés que no se atreverá a defraudar las esperanzas del realismo. Corteses y apocados, pasan sus vidas promoviendo realistas y simulando que las cosas son así 'como son', que esta es la Unidad Penitenciaria, que quienes la abandonan 'salen en libertad' y tanto se empeñan en el montaje del simulacro que su propia inercia los conduce, también a ellos, a confiar dócilmente en estas nociones.”

Por momentos Fogwill parece pensar más en tirar abajo el realismo agobiante de la época, que en discutir los posibles conflictos que desarrolla un escritor mientras está en cana. Recordemos que es un sociólogo poeta que termina jugando sus cartas en el oficio de la escritura, admirador de Laiseca, Saer, Gombrowicz y peleador del binomio Aira-Piglia. Esta obsesión de Fogwill de mirar las costuras de lo real, de pensar las construcciones de lo real, trabaja en una carta arrogante de página y media, una crítica a las novelas de la época, como a la ominosa dictadura militar. Lo curioso es que ese mecanismo que enciende en la carta/ensayo siga funcionando para mirar, ahora, la experiencia de un joven villero que escribe. ¿Qué similitudes y diferencias habrá entre la cárcel de Caseros en los años ochenta y la cárcel de Marcos Paz a donde pasará cinco años César González? Por último, César González escribió el libro de poemas La venganza del cordero atado estando encerrado. Un libro que publicó bajo el seudónimo Camilo Blajaquis.

3

Ahora me gustaría dejar una historia de este lado del río, agregar un momento que de alguna manera sirve como ejemplo de esta situación o explica mi interés por este drama que nos atraviesa a todos. Esta violencia cotidiana de miles que día a día entran y salen del encierro.

En algún momento del 2023, mis amigos Itzel Ibargoyen y Manuel Barrios me invitaron a participar y acompañar su trabajo, un programa de lectura en la cárcel, más precisamente en un módulo del Comcar. Escucharlos, verlos, comprender las dificultades y los desafíos, los distintos cruces que se pueden ir hilando y desarmando a partir de una experiencia de este tipo engloba conflictos y esfuerzos de todo tipo y calibre. Desde discusiones sobre los distintos enfoques de la políticas públicas del estado y los organismos pertinentes que confluyen en este tema: seguridad, salud y educación, por solo nombrar los primeros tres que pienso rápido; hasta cuestiones que abarcan distintos intereses de la vida privada: militancia, poesía, historia personal, entendimiento de la solidaridad, posibles cruces entre el ejercicio de un pensamiento político pedagógico y las posibilidades de la lectoescritura como refugio, reelaboración de la memoria y los tejidos familiares, como conversación terapéutica, como tabla para hacer flote. Son innumerables los distintos puntos de contacto que implica este tipo de trabajo dentro de una institución en constante crisis y que demanda una discusión profunda y comprometida.

De modo que me acerqué con las herramientas que tenía a mano: doné libros para la biblioteca, intercambié cartas y lecturas con uno de los muchachos más interesados en el proyecto, participé de dos encuentros en donde hablamos de la memoria familiar y el ejercicio de la lectura. La instancia llegó antes que el libro de César González, una especie de sacudón previo y un modo de entrar en el conflicto.

Entonces, vuelvo a preguntar, cuáles son los aspectos concretos que tenemos que ver debajo del drama que se repite. Con qué componentes teóricos tenemos que mirar, y con qué presupuesto estamos trabajando. Quiero decir, nosotros, los que estamos de este lado del afuera, los que postulamos una necesaria fuga política del progresismo y sus contradicciones.

¿Qué zona de diálogo se puede abrir más allá del drama cotidiano? Más allá del engranaje que llamamos realidad. Algo rompe con urgencia y luego desaparece bajo la rutina y la entrega física de nuestro tiempo. Hay que preguntarse por qué no hay respuestas para aquellos que no hacen pie entre el abandono y la fuga. Cuáles son los deseos que tuvieron o tienen, qué movimientos tenemos que hacer para prestar atención a esa potencia expulsada. En dónde radica el anhelo de su felicidad, la composición de su dolor, los trabajos de su miseria, la posibilidad de su autonomía ante la represión permanente.

Pienso en hacer un ejercicio de silencio, en prestar atención sobre aquellos que siempre aparecen señalados bajo las mismas categorías. Pensemos juntos, hagamos un intento por volver a mirar bajo el agua de ahogado que sube: son bailes, calles de la noche, ruido de botellas, risas y motos, tatuajes en la piel que traen una nueva sintaxis y un nuevo futuro, son juzgados de familia, salas de emergencia, comisarías, calabozos, asados en las obras, cantinas, cumpleaños, duelos, esa forma de llevar hijos y pantalones sucios bajo la lluvia. Y sigue: ¿cuál era el sueño de sus abuelos? El mundo que querían sus padres cuando no habían dejado de estudiar ni habían cambiado por tercera vez de trabajo o habían salido otra vez de la cárcel. ¿Cuáles son las cosas que no estamos escuchando? Las estrategias, las intervenciones de la llamada marginalidad dentro y fuera de aquellas instituciones que fueron hechas para que tuviesen alguna oportunidad en este agotamiento. ¿Qué hay en los llamados territorios tan estudiados por académicos y tan nombrados por los titulares que llenan la crónica roja? Qué pulso se esconde debajo del drama y del cariño feroz de esas caras que todos los días salen a pelearla.