Estamos en un momento de crisis que es ambiental, tecnológica y política; pero también, y quizás principalmente, cognitiva. Incluso para una persona muy informada, entender lo que sucede se hace difícil. Lo mismo ocurre a los expertos de todas las disciplinas, y a las disciplinas mismas, que se ven desbordadas por la complejidad y la interrelación de los fenómenos que marcan nuestro presente.

De diferentes modos, el campo académico ha intentado hacerse camino para dar cuenta de la complejidad de todo esto. Entre estos campos, las ciencias ambientales son un buen lugar desde donde pensar este problema, ya que tienen como objeto de estudio a uno de los costados más agudos de nuestra crisis. Con esta intuición, hace un par de años decidí estudiar formalmente ciencias ambientales. Las reflexiones que siguen parten de algunas de las cosas que aprendí y pensé en este tiempo.

Las ciencias ambientales son un campo interdisciplinario que tiene su centro en una disciplina: la ecología. Esta nace, a su vez, como un desprendimiento de la biología dedicado a investigar el entorno y las interacciones entre los organismos. Era, así, un salto de escala en el estudio de los seres vivos, que al ser vistos de a muchos y en un espacio geográfico concreto se constituían en un nuevo objeto de estudio: el ecosistema.

La diferencia entre la ecología como disciplina y las ciencias ambientales como campo interdisciplinario es que estas últimas no piensan tanto desde los objetos de estudio de la ecología, sino desde los problemas ambientales, especialmente los causados por la acción humana. Esto hace que las ciencias ambientales se ubiquen necesariamente en una intersección entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Proliferan, en esta intersección, una serie de objetos híbridos.

Como la mayor parte de los ecosistemas del mundo están modificados por el ser humano, y como las intervenciones humanas afectan de forma decisiva a la estructura de esos ecosistemas, no se puede pensarlos con el ser humano por fuera de la ecología. De aquí nace el concepto de socio-ecosistema, para hablar de una forma específica de ensamblaje entre el funcionamiento de un ecosistema y las actividades humanas que allí se desarrollan.

Al pensar en cómo resolver los problemas ambientales, a su vez, los investigadores han reparado en que las transiciones hacia formas más sostenibles de producción necesitan de una transición técnica. Pero las tecnologías no existen en el vacío, sino que se desarrollan en el medio de sociedades que producen y moldean técnicas según sus necesidades, su conocimiento y sus relaciones de fuerzas. Lo que hace necesaria la idea de sistemas socio-técnicos para entender a la técnica en su entorno social.

Los problemas ambientales, sin embargo, no son observables sólo en la escala de una geografía específica, sino que existen problemas ambientales globales, que impactan en el conjunto del planeta. Lo que exige que la ciencia sea capaz de conceptualizar e investigar el conjunto del funcionamiento de la atmósfera, la biósfera, los flujos de nutrientes, el agua, la geología, etc., al mismo tiempo que la forma como la acción de los seres humanos impactan en esta escala. Surge así el concepto de sistema-Tierra, en torno al cual apareció una disciplina, la ciencia del sistema-Tierra, que propuso ideas como los umbrales planetarios y el antropoceno.

Del mismo modo que el sistema-Tierra articula el conjunto del funcionamiento orgánico e inorgánico del planeta, la actividad humana cubre también a buena parte de la superficie de la tierra con una capa de objetos técnicos interconectados en un inmenso complejo compuesto de cables de fibra óptica, satélites, data centers, carreteras, minas, ciudades, etc. La tecnósfera es al sistema-Tierra lo que los sistemas socio-técnicos son a los socioecosistemas.

Estos cuatro objetos desbordan tanto a las ciencias sociales como a las naturales. Y si bien existen hace mucho, fue en las últimas décadas en que se constituyeron como conceptos científicos. Esto obedece a una necesidad histórica: los cada vez más visibles problemas ambientales traen consigo la necesidad de tomar conciencia y gobernar los procesos que producen estos problemas. Esto hace necesario que nazcan campos científicos que conozcan estos objetos, aunque queden más allá de las disciplinas.

Sistemas, ecología y escalas

Reparemos en que la palabra sistema se encuentra dentro de las expresiones socioecosistema, sistema socio-técnico y sistema-Tierra. Esto no es casualidad. La idea de sistema es el centro de una corriente científica y filosófica, la teoría de sistemas, que funciona como el paradigma subyacente a un conjunto de disciplinas científicas, fundamentalmente la ecología y la computación. Que estas ciencias, que son las que investigan algunos de los problemas centrales del presente, se fundamenten en la teoría de sistemas, nos fuerza a por lo menos prestarle atención.

La teoría de sistemas es un campo muy amplio y difícil de definir. Fue formulado como teoría general en los años 50 por el biólogo austríaco von Bertanlaffy, integrando un conjunto de campos científicos, entre los que se destacan la teoría de la información y la cibernética. Los conceptos de teoría de sistemas son conocidos, aunque no necesariamente quienes los usan son conscientes de que están asociados a una corriente teórica: retroalimentación positiva y negativa, control, complejidad, procesos no-lineales, metaestabilidad, autoorganización. La teoría de sistemas investiga las formas como se organizan entidades coherentes en el tiempo. Cómo se diferencian del exterior, mantienen dinámicas en ciclos de repetición, procesan información, cambian al recibir perturbaciones. Es decir, cómo se estructuran y funcionan objetos complejos, que a su vez están hechos de otros objetos complejos.

Este último punto es especialmente importante. La teoría de sistemas se interesa mucho en el problema de las escalas, y piensa el mundo como una inmensa composición de sistemas anidados unos dentro de los otros en múltiples niveles, que suelen llamarse “jerarquías” o “niveles de organización”. Los niveles de organización superiores emergen de las dinámicas de los inferiores, pero una vez formados, su funcionamiento no es reducible al del nivel inferior. Los conceptos de emergencia y no reduccionismo son, así, dos de los estandartes de la teoría de sistemas.

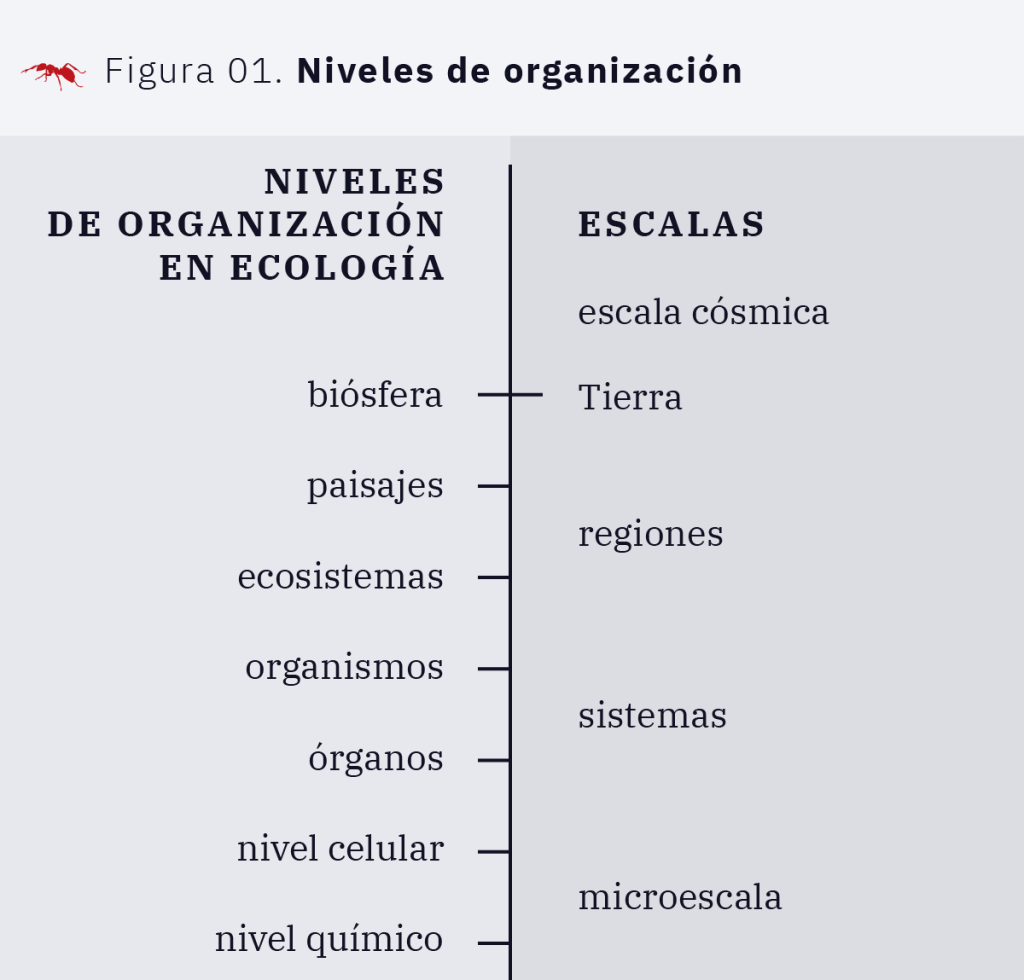

Los manuales de ecología suelen presentar esquemas que muestran, ordenados desde abajo hacia arriba, a los niveles de organización: el nivel químico (molecular, genético), el celular, el de los órganos (y los sistemas de órganos), el de los organismos, el de los ecosistemas (y las poblaciones), el de los paisajes (y cuencas, biomas y otras macroregiones), y finalmente el de la biósfera.

Aunque los niveles no sean reducibles los unos a los otros sí existen rimas y repeticiones que permiten pensar a los sistemas anidados como un fractal. Y aunque las dinámicas de unos niveles no se reduzcan a los otros, sí existen determinaciones que circulan entre los niveles. Hay fenómenos del organismo que se explican en el nivel molecular (por ejemplo la fotosíntesis). Del mismo modo los niveles superiores condicionan y enmarcan a los inferiores: un animal, al moverse, es capaz de conseguir los recursos que necesitan los procesos químicos de su cuerpo. Lo micro y lo macro, la parte y el todo, se determinan entre sí.

Los niveles de organización de la ecología existen en diferentes escalas, aunque una escala no sea lo mismo que un nivel de organización. Los niveles de organización se definen por los cambios cualitativos en el funcionamiento de sistemas a partir de ciertos niveles de agregación, a partir de los cuales aparecen comportamientos nuevos. Las escalas refieren a magnitudes en las cuales se pueden observar diferentes fenómenos. Para pensar un fenómeno, necesitamos, aunque sea intuitivamente, entender en qué escala actúa.

Para seguir pensando, visualicemos cinco escalas. Llamemos a la primera “microescala”, es la escala de cosas diminutas como moléculas, átomos, partículas y ondas subatómicas; la segunda es la de los sistemas, incluyendo órganos, máquinas, relaciones humanas; el tercer nivel es de las regiones, en el que los sistemas se articulan en un espacio geográfico amplio; el cuarto es el de la Tierra, donde se desarrollan el conjunto de los fenómenos de escala planetaria; y el quinto es el cósmico, el de las inmensidades del Universo.

Aunque somos afectados por lo que ocurre en todas estas escalas, nuestra percepción y hábitos mentales tienen problemas para pensar en algunas de ellas. Pero no tenemos otra opción que hacerlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial o cambio climático, por nombrar dos temas definitorios de nuestra época, mucho de nuestra vida se juega en estas escalas.

La naturaleza, las máquinas y lo social

Pensar en términos de escalas y niveles de organización es un paso importante para poder pensar cómo los fenómenos pequeños son distintos pero también interrelacionados con los grandes. Pero eso no construye por sí mismos un mapa suficiente. Fundamentalmente, falta dar cuenta de la dimensión social e histórica de lo que los seres humanos hacemos y padecemos.

Existen múltiples intentos de llevar a la teoría de sistemas y la cibernética al análisis social, pero a los efectos de pensar en este texto, vamos a buscar un compañero de ruta más viejo: el marxismo. Esto porque el pensamiento de Marx cumple con algunas condiciones peculiares. Marx es un materialista, esto es, entiende al ser humano como una entidad material, como una fuerza natural que actúa sobre la naturaleza. Y se toma muy en serio la evolución de la técnica, y la forma como ésta está entrelazada con el proceso social. Marx pone a las relaciones sociales en un lugar central, pero otorga también a la conciencia un lugar definitorio. Así, es un filósofo social de la naturaleza y las máquinas.

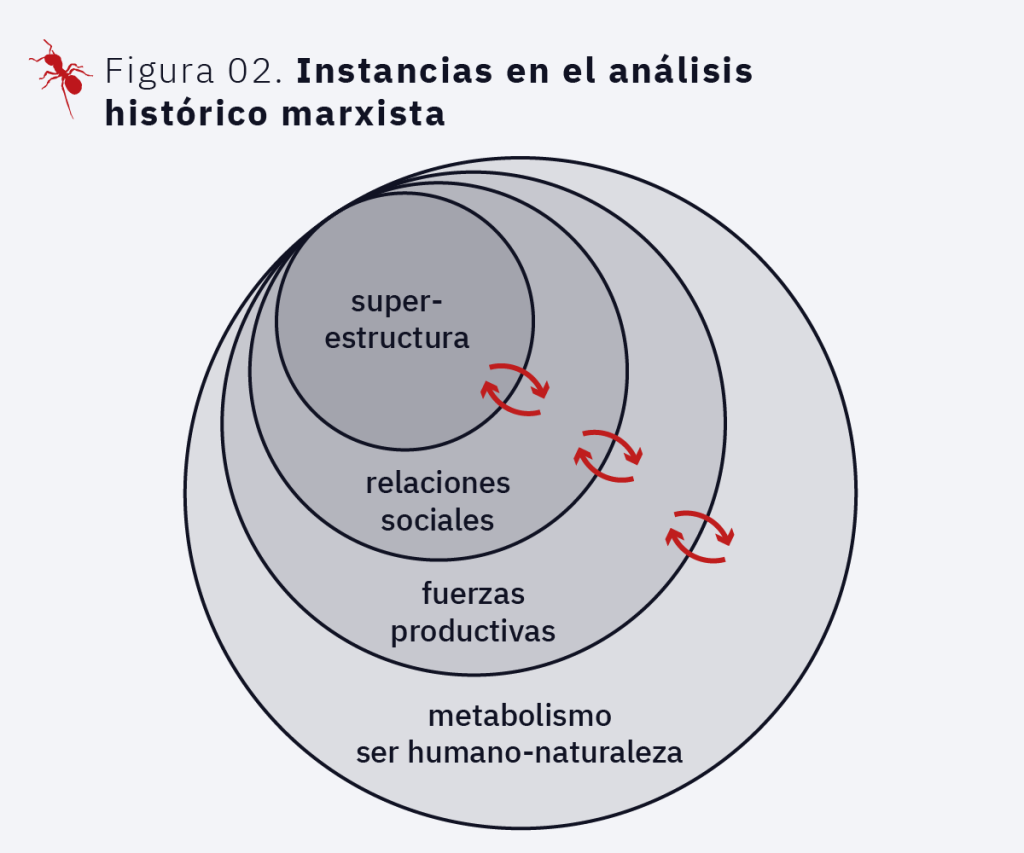

En el célebre prólogo de la crítica a la economía política, Marx propone un esquema relativamente sencillo para entender el desarrollo histórico, diferenciando tres instancias: las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción y la superestructura. Marx entiende que el intento permanente del ser humano por crear nuevas técnicas y formas de producir para cubrir sus necesidades y deseos (es decir, las fuerzas productivas) determina la forma de las relaciones sociales, que se articulan fundamentalmente como relaciones de clase. Cuando una forma de relaciones sociales no es adecuada al desarrollo de las fuerzas productivas, estas presionan sobre aquellas hasta desbordarlas, abriendo una nueva era de revoluciones sociales.

Sobre las relaciones sociales, a su vez, se monta la superestructura jurídica e ideológica en la que se elaboran las ideas y las instituciones. De aquí viene la famosa idea de que la base determina la superestructura. Este esquema va de lo más básico, lo que hace a las formas como el ser humano se alimenta, se viste y organiza su trabajo hacia las formas como piensa y hace política. Pero en el mismo texto aparece una determinación que va en la dirección contraria: es en la superestructura en la que el ser humano toma conciencia de estos conflictos, y lucha por resolverlos. Es decir, en la superestructura se toma conciencia de que cierta configuración de las relaciones sociales no es ya sostenible, y deben revolucionarse para crear otras más acordes a la realidad material. La idea de que los seres humanos hacen la historia, pero no eligen las condiciones en las que la hacen, o de que la libertad es la conciencia de la determinación, apuntan en direcciones similares.

Esta forma de pensar la historia ha sido criticada por muchas razones, entre ellas la de ser un determinismo tecnológico. Una forma de mitigar este problema es agregar a este esquema, por debajo del nivel de las fuerzas productivas, siguiendo al filósofo ecomarxista John Bellamy Foster, una instancia más básica aún, la del intercambio metabólico con la naturaleza. Bellamy Foster introduce el concepto de “brecha metabólica” para hablar de la forma como el ser humano sustrae materiales de la circulación natural, perturbando distintos sistemas ecológicos. Agregado esta instancia, si mantenemos la lógica de que la determinación va de abajo hacia arriba, podemos pasar de un determinismo tecnológico a un naturalismo capaz de dialogar con la ecología.

Esto es consistente con el pensamiento de Marx, que en el capítulo 5 de El Capital define al trabajo como una combinación entre el intercambio metabólico con la naturaleza y la capacidad de planificación consciente. El trabajo es una relación entre la naturaleza y la conciencia, mediado por las máquinas y las relaciones sociales. Y es en la capacidad de autoconciencia del conjunto de estos elementos que se juega la capacidad de los seres humanos de superar su situación actual, en la que son dominados por las creaciones de su trabajo y su imaginación, depredando el trabajo y la tierra de forma insostenible e irracional.

En los momentos en los que no está abierta una era de las revoluciones sociales, la ideología y la política no funcionan como el lugar en el que se toma conciencia de la necesidad de transformar las relaciones sociales, sino como una niebla de mistificaciones que, al contrario, inhibe el desarrollo de la conciencia. En estas situaciones, las relaciones sociales, aunque destructivas y decadentes, se mantienen en pie, y logran bloquear desarrollos de las fuerzas productivas que podrían desbordarlas. Esto, mientras las fuerzas productivas mantienen relaciones irracionales con la naturaleza, que impiden el surgimiento de una mejor gestión del metabolismo entre naturaleza y sociedad.

Ensamblar las perspectivas

En este punto, podemos empezar a pensar cómo buscar una síntesis entre el pensamiento sobre los niveles de organización con el pensamiento marxista. Esta síntesis necesita, primero que nada, demoler las barreras que hacen imposible el diálogo entre disciplinas. Un buen lugar para comenzar es lo que el filósofo argentino Facundo Nahuel Martín llama “demoler la ciudadela de las humanidades”, es decir, abandonar la idea de que las ciencias humanas no tienen nada de qué hablar con las ciencias naturales. Esto necesita que las humanidades no piensen desde perspectivas dualistas o lenguajecéntricas para las que los fenómenos humanos o subjetivos no tienen relación alguna con los fenómenos materiales del cuerpo, las técnicas y la sociedad.

Del otro lado, los enfoques eliminacionistas que niegan la especificidad de la conciencia humana o los reduccionismos que niegan la especificidad de los objetos de las ciencias sociales, e intentan imitar mecánicamente la forma como trabajan las ciencias naturales, repiten, de forma invertida, al problema de los lenguajecentrismos que niegan la relevancia de las ciencias naturales para lo humano. A lo que hay que sumar la forma como, en algunas ciencias sociales, la alianza entre positivismo y liberalismo reifica a las relaciones sociales capitalistas como si fueran inmutables. Para peor, hacen eso evocando una vaga cientificidad que apela al prestigio de las ciencias naturales, pero ignorando que en amplias zonas de las ciencias naturales contemporáneas no opera ese tipo de dogmatismo.

Para evitar los problemas de estos enfoques, un diálogo entre el marxismo y la teoría de sistemas que piense desde un monismo emergentista es un buen punto de partida. Esta discusión, por cierto, no partiría de cero, ya que, de algún modo, viene sucediendo desde hace siglos. El pensamiento filosófico de Marx estaba influido por la dialéctica de Hegel. Si prestamos atención a los principales elementos de la dialéctica, como la relación entre los todos y las partes, los saltos en calidad, el énfasis en el devenir histórico y el desarrollo de la autoconciencia, nos encontramos con temas similares a algunos de los que trae la teoría de sistemas. Esto no es casualidad.

Los enfoques holísticos de la ecología tienen antecedentes lejanos en la obra del naturalista alemán von Humboldt, que pensó en diálogo con la tradición romántica e idealista alemana, representada por autores como Goethe y Schelling. El surgimiento de la ciencia ecológica y la cibernética, además, fue acompañado por muchos pensadores marxistas y socialistas que les dejaron su impronta. El propio von Bertanlaffy, en la introducción a su teoría general de los sistemas, reconoce su deuda con Hegel y Marx (entre otros). Y hasta el día de hoy, en la literatura científica sobre cambio sistémico nos encontramos con citas de filósofos emergentistas y dialécticos como Roy Bhaskar.

Un mapa posible

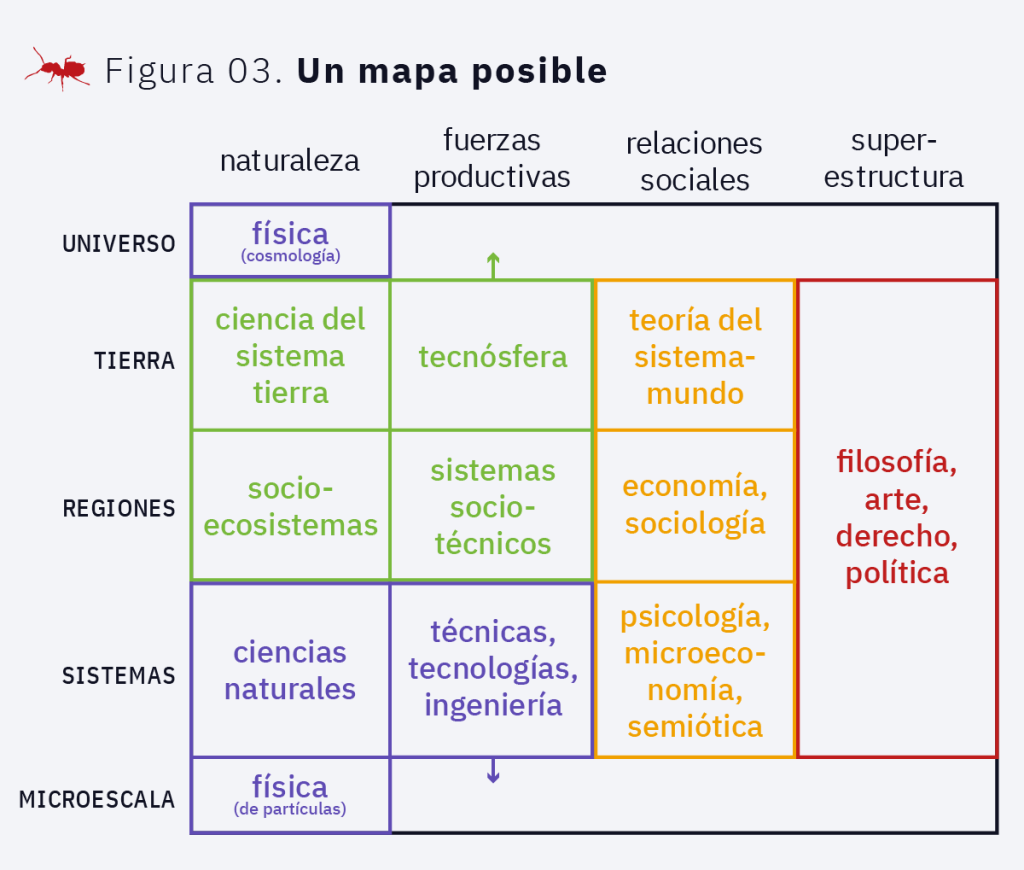

Para ilustrar la forma como las diferentes disciplinas y enfoques pueden complementarse para dar cuenta de nuestra situación, podríamos hacer un cuadro en el que las filas sean las escalas y las columnas las instancias del análisis histórico marxista. Esto da un esquema que nos permite pensar en las relaciones entre los distintos campos de conocimiento.

Empecemos desde la izquierda hacia la derecha. Miremos a la celda más baja y la más alta de la columna que está más a la izquierda. En la microescala nos encontramos con la física más fundamental, y en la escala más alta nos encontramos también con la física, esta vez con la cosmología. Estas disciplinas alojan los debates sobre la estructura misma de la realidad. En estas escalas tan distintas a las que suceden nuestra vida y, por lo tanto, nuestra percepción, aparecen todo tipo de problemas, y pareciera que, más que a los objetos, terminamos viendo a nuestros instrumentos, haciendo colapsar a las categorías conceptuales más elementales, siendo normal hablar de tiempo-espacio, de 12 dimensiones, etc. Y sin embargo, es de la escala cósmica que viene la luz del sol que posibilita la vida en la Tierra, y en la micro-escala que se fundamentan los procesos que hacen a nuestra existencia.

En el nivel de los sistemas, en la primera columna nos encontramos con el grueso de lo que usualmente llamamos “ciencias naturales”: química, mecánica, biología. Y a la derecha de esta celda, están las técnicas (especialmente las ingenierías, pero no solo). En este nivel se pueden estudiar los mecanismos básicos del funcionamiento de cosas como un organismo o un artefacto. Estamos hablando de objetos que operan con las reglas de la física mascroscópica, pero abstraídos de la geografía.

Más a la izquierda, en la columna de las relaciones sociales, en amarillo están los tres niveles de las ciencias sociales. En la escala mundial tenemos las perspectivas que estudian el conjunto del proceso histórico (la geopolítica o la teoría del sistema-mundo). Debajo, en el nivel regional, nos encontramos con las perspectivas de ciencias sociales que estudian formaciones sociales con una visión de conjunto, típicamente la macroeconomía y (ciertas formas de) la sociología. Y en el nivel de los sistemas nos encontramos a las perspectivas que descomponen a lo social en sus mecanismos fundamentales: la microeconomía, la psicología, la lingüística, los enfoques micropolíticos y la teoría de las organizaciones.

En la zona de cruce entre las ciencias naturales, las técnicas y las ciencias sociales, encontramos en verde a los cuatro objetos con los que comenzó esta reflexión: el sistema-tierra, la tecnósfera, los socio-ecosistemas y los sistemas socio-técnicos. Estamos en la zona de las ciencias ambientales, y de su frontera con campos como los estudios de ciencia, tecnología y sociedad o los estudios del desarrollo. Esta zona es fundamental para entender nuestro presente, y necesita especial atención por quedar fuera de los objetos típicos tanto de las ciencias sociales como las naturales. Viejas disciplinas como la historia y la geografía vienen pensando en estos cruces hace mucho, al tener, en interdisciplinas como la geografía física o los estudios sobre la prehistoria, una larga historia de diálogo con los objetos de las ciencias naturales.

En el extremo derecho se encuentran en rojo las humanidades, las artes, el derecho, la política y la ideología. Aunque las disciplinas que estudian estas cuestiones no siempre diferencian escalas, también podemos pensar esta zona en tres niveles. En la de los sistemas podemos encontrar lo más abstracto, conceptual, que descompone las nociones básicas de la experiencia y el pensamiento humano. En la regional encontramos, típicamente, a la cultura nacional (aunque puede ser local, continental, etc.), y las discusiones políticas y jurídicas más usuales, que se encuentran enmarcadas en el área geográfica de un estado. Y, en la mundial, nos encontramos una dimensión universal, los intentos de pensar la vida humana, sus normas y sus formas de expresión en el conjunto de la Tierra.

Naturalmente, los límites entre estas celdas no son inamovibles ni impermeables. Habría muchas formas de hacer este esquema. Pero lo importante no son tanto esos detalles, que seguro se podrían discutir y mejorar, sino lograr una visión de la interrelación. Una visión de sistema, si se quiere. Que viene con la exigencia de que las disciplinas no sean autocentradas, sino que se vean como parte de un todo.

Es esperable que pensar desde cualquiera de estas celdas nos introduzca sesgos. Típicamente, desde cada celda se pueden ver las que la rodean, y no mucho más allá. Las humanidades saben cómo discutir con las ciencias sociales, pero raramente cómo dialogar con las técnicas, y vice versa. También sucede, al contrario, que las dinámicas internas de una disciplina la pueden llevar a buscar respuestas fuera de sí mismas. La historia de las ciencias ambientales, de algún modo, es la de cómo las ciencias naturales empiezan a estudiar objetos en escalas superiores, topándose allí con los objetos de las ciencias sociales.

A su vez, la expansión del conocimiento empuja a corrimientos entre una celda a otra. En particular, los conocimientos de ciencias básicas sobre el espacio y la física de partículas expanden las fronteras de la acción humana, y por lo tanto de las fuerzas productivas. Los satélites y los semiconductores, impulsores del desarrollo económico de las últimas décadas, son prueba de esto. Es de esperar que esto siga sucediendo, y tengamos una humanidad con una mayor conciencia cósmica y capacidad de operar en lo más íntimo de la materia.

Evidentemente la naturaleza existe desde mucho antes que los seres humanos y sus sociedades, que son un subconjunto de ella. El ámbito de la acción humana ha crecido desde las grandes migraciones hasta la aparición de las largas rutas comerciales y los grandes imperios. Pero recién en el siglo XX las fuerzas productivas y las relaciones sociales se organizan verdaderamente a una escala global. Todavía no tenemos una ideología o unas instituciones que den cuenta de esto.

La vieja consigna hegeliana llama a ir de lo abstracto a lo concreto. Contrariamente a lo que se entiende usualmente, en el vocabulario hegeliano, “abstracto” no es una forma de llamar a lo vago o lo general, sino a la descomposición analítica de una totalidad en sus elementos. Por ejemplo, cuando decíamos que en el nivel de los sistemas se abstrae el funcionamiento respecto de la geografía, estamos diciendo que consideramos el funcionamiento de estos niveles más allá de su existencia en un espacio concreto. Ir de lo abstracto a lo concreto es ir del conocimiento más básico y elemental hacia la autoconciencia del conjunto. En este esquema, sería ir de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, para desde allí, ver el conjunto. Si la determinación va desde la base hacia la superestructura, como vimos, la conciencia y la capacidad de acción van en la dirección contraria. Esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, está sin duda ubicado en la superestructura.

Pero aquello de lo que se toma conciencia en la superestructura no es la superestructura misma, sino de la necesidad de revolucionar las relaciones sociales. Esto es, la lucha de clases. En la situación actual, eso significa algo bastante sencillo: si la lógica de crecimiento perpetuo e irracional del capital impulsa la degradación ambiental, es en la capacidad de superar al capital que se juega la posibilidad de crear un nuevo sistema socio-técnico y cerrar la brecha metabólica. Por eso, la lucha de clases no debe pensarse en abstracto, sino desde cuales son las fuerzas productivas que se pueden desatar y qué cosas son físicamente posibles dentro del sistema-Tierra. Si lo vemos desde otro punto de vista podemos decir: la brecha metabólica presiona sobre los sistemas socio-técnicos y las relaciones sociales, haciendo que el progreso técnico no aparezca como nueva capacidad, sino como una amenaza de caos. Esto, porque las relaciones sociales no son adecuadas para lo que está pasando en la base. Se necesitan nuevas relaciones sociales, para habilitar la aparición de un sistema sociotécnico acorde con la realidad material. O sea: un socialismo.

Esta perspectiva está necesariamente en polémica contra visiones parciales. En las discusiones científicas y políticas estamos acostumbrados a discutir con posiciones que se mantienen en el nivel de los sistemas: el determinismo biológico que reduce todo a los genes, el tenco-optimismo que reduce todo a la creación de nuevas técnicas, el individualismo metodológico que reduce todo a los individuos que maximiza e incluso ciertas formas del arte contemporáneo que solo pueden ver ciertas facetas de la experiencia directa. El nacionalismo, con razón, suele criticar las abstracciones de estos enfoques, pero tiene el defecto de concentrarse solamente en la superestructura cultural y estatal. Y los universalismos de los que disponemos muchas veces son universalizaciones que pasan directamente del nivel del sistema al universal sin mediaciones. Son por eso universalismos abstractos. Un verdadero universalismo es el que da cuenta de la totalidad de estas instancias y niveles de organización. Lo que implica, en un punto, pensar en la construcción de una cosmovisión.

Necesitamos un naturalismo que pueda pensar en múltiples escalas y no tema a lo universal. Cosa que, lamentablemente, no es algo alentado por la academia. Al contrario, el pensamiento ambicioso y transdisciplinar suele ser censurado por la lógica de la reproducción de las disciplinas y los departamentos, lo que inhibe las capacidades de la academia para investigar los objetos híbridos que nos rodean. Para poder hacer esto, el especialista y el intelectual específico, necesarios para corregir a la universalidad abstracta de los excesos especulativos anteriores, hoy tienen que dar paso a un nuevo tipo de generalismo capaz de dar cuenta de los progresos de la ciencia y los problemas políticos del presente.

Un ejemplo: el cambio climático

Sabemos que, si seguimos quemando combustibles fósiles al ritmo actual, la vida en la Tierra se va a hacer sensiblemente más difícil de lo que es hoy. Estamos llevando al planeta a una era de inestabilidad climática, extinciones y todo tipo de desastres, que van a causar fallos de cosechas, desplazamientos masivos y guerras órdenes de magnitud peores que las actuales. ¿Cómo pensar este problema?

Por lo pronto, podemos decir que el cambio climático es un objeto paradigmático de la ciencia del sistema-Tierra, que tiene al estudio de las dinámicas de la atmósfera y la temperatura, y a los umbrales planetarios, como su gran preocupación. Pero es también un problema de sistemas socio-técnicos, en la medida que para resolverlo van a ser necesarias inmensas transformaciones tecnológicas. Es también un problema de socio-ecosistemas, en la medida que la dinámica de las poblaciones y las actividades económicas locales van a cambiar en muchos lugares, y será necesario un enorme trabajo de adaptación. Y es, sin duda, un problema del sistema-mundo, al ser los combustibles fósiles y la diplomacia climática objetos de intensa disputa, amenazando el régimen internacional y haciendo necesaria algún tipo de gobernanza mundial. Y es, por supuesto, un problema en el nivel de las relaciones sociales, en la medida que, como mostró Andreas Malm, el capital y los combustibles fósiles tienen entre sí una profunda afinidad, que es constitutiva del capitalismo.

Visto así, el problema se hace inmenso. Pero al ver sus partes, se puede llegar a hacer comprensible. Si la situación en el mundo es mala y va a peor, puede consolarnos pensar que muchos de estos conocimientos son relativamente nuevos, y que todavía no hemos logrado la emergencia de un nivel de autoconciencia acorde a este desafío. Los seres humanos tenemos hoy un inmenso déficit de autoconciencia, y una patética incapacidad para el autogobierno del proceso histórico que hemos desencadenado. Lo primero, ante una situación así, es discutir contra los oscurantismos que dicen que el autoconocimiento y el autogobierno son imposibles. Lo segundo es solucionar los problemas.