Tamara Silva Bernaschina nació en Minas, Uruguay, en el 2000. Es estudiante avanzada de la Licenciatura en Letras y de la Tecnicatura en Corrección de Estilo en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Su primer libro, Desastres Naturales, fue galardonado en 2023 con dos Premios Bartolomé Hidalgo: el de Narrativa y el de Revelación. Su novela Temporada de ballenas, publicada en 2024, obtuvo una Mención de Honor en los Premios Onetti. Ambos publicados por Estuario Editora. Este 2025 publicó Larvas en la editorial española Páginas de Espuma, lo que significó una llegada a nuevos públicos fuera del circuito uruguayo.

Agendamos un entrevista por videollamada con Tamara. Ese fue el formato porque ella se encuentra actualmente en España, realizando la residencia literaria Finestres en Girona.

En este número de Hormiga Roja también encontrarán un artículo sobre la Inteligencia Artificial. Debo admitir, con algo de culpa, que para transcribir esta entrevista utilicé herramientas de la IA. ¿Por qué esto es relevante? Porque toda la charla que tuvimos fue trasncripta sin ningún tipo de curaduría; a la IA no le importaron los chismes que teníamos para contarnos, las interrupciones, las dudas sobre las ideas que debatíamos o si la gata quería, o no, aparecer en la pantalla. Ese fue el borrador que compartí con el equipo editorial de Hormiga Roja, y allí fue que concluimos que esas interrupciones eran valiosas. Por eso la entrevista que van a leer a continuación es zigzagueante y descontracturada, va y viene por muchos lados; insultamos al aire y nos reímos, es, entre otras cosas, porque es la síntesis de una conversación con una amiga que admiro y que se encuentra atravesando un muy lindo momento en su carrera literaria.

Lunes 14 de julio del 2025, 10:23 am, Uruguay.

Holi. Gracias por esto. Yo sé que ya lo hablamos, pero siento que ahora que está grabado tiene que quedar constancia de que te agradezco que estás acá (en este zoom) y que estás (desde) España.

La primera pregunta que tengo es sobre lo fantástico. Estuve leyendo otras entrevistas y es algo que aparece todo el tiempo. Muchas veces desde tu voz diciendo «Basta, lo fantástico es fantástico porque sí y dejen de analizarlo». Me gustaría que desarrolles un poco más la construcción de esos fantásticos, la construcción de esas fantasías. ¿Por qué la defensa a lo fantástico en sí mismo?

Lo fantástico. Yo creo que en todas esas entrevistas lo que vos te diste cuenta es que en realidad la pregunta venía por «Bueno, ¿qué simboliza la yegua del cuento “Arena, arena, arena”?» A mí lo que me parece interesante es pensar que no simboliza nada, que es lo que está pasando. Aclarar los tantos y decir, desde el lado de la escritura, que cuando yo estaba escribiendo estos cuentos, no estaba pensando en un símbolo. Estaba pensando en el hecho literario que se instala en un mundo particular, en la ficción particular.

No es una alegoría, no es esto una fábula como para que podamos decir «esto representa tal cosa». Me parece interesante que eso después pueda pasar en la lectura, que alguien lea y diga «esto simboliza tal o cual cosa» porque es lo que pasa siempre que leemos. Pero cuando me preguntan por mi intención simbólica yo lo que digo es que no hay intención simbólica, al menos consciente.

Entonces ¿cuál es la necesidad de lo fantástico? ¿Por qué escribir desde ahí? ¿Cómo te surge escribir que hay una yegua que revive (en «Arena, arena, arena»)? ¿O que le salen larvas de la vulva a la niña (en «Larvas»)1?

Yo creo que no me sale de otro modo. El fantástico está ahí, medio como forma inevitable de la ficción. También porque me parece que es un un lugar en el que muchas más cosas pueden pasar, no solo en la realidad más mimética, sino en esto que no lo es tanto. De repente se habilitan otras formas y funciona también como una propuesta de mundo y de vínculo; de ser y estar en el mundo, que me parece mucho más fácil hacerlo en ese territorio de lo inusual, de lo fantástico, que en otro lugar. No se si tiene sentido pero es más o menos lo que empiezo a pensar en torno a eso.

Me encanta esta «propuesta de mundo» porque implica un preconcepto de mundo al que querés proponerle otra alternativa. Pensando las palabras que estás diciendo.

Sí. Un mundo como en esto de que haya cosas que pueden pasar de otra manera. No sé, es algo en lo que yo pienso, no tengo algo cerrado. Perdón.

¡No pidas perdón! Pienso que las propuestas del mundo... Para, mirá… te voy a mostrar a mi gata que está pesada.

Sí, por favor. Ay, qué linda. Me dio gracia la foto que subiste de ella porque tenía cara de «por fin se fue toda esta gente». O «váyanse, por favor».

Ella tiene cara de enojada pero nada que ver. Bueno, volviendo. Otro elemento que aparece muchas veces en tus cuentos, tus relatos y también en Temporada de ballenas, son las infancias, las adolescencias. Los estadíos de no lugar, la menstruación como momento bisagra en mujeres jóvenes, el comienzo de nuevos estadíos. ¿Por qué escribís las infancias? ¿Qué pasa con escribir a les niñes?

Bueno, yo creo que esta propuesta de mundo también se puede contagiar hacia este lugar, pensando en que los niños también proponen esto de una nueva mirada sobre el mundo. O capaz que un mundo más dislocado, más deformado en el mejor de los sentidos. Para mí es un narrador muy valioso siempre, porque me permite contar a alguien que tiene piojos. Si el narrador es un niño de repente todo se vuelve extraño. Capaz que desde una perspectiva adulta hay piojos y ya está, se compra veneno y se acabó la cuestión.

Entonces me parece que esa potencia es eso, potencia absoluta para contar todo. Y eso también tiene que ver con lo fantástico como esto del estado de condensación de todo lo posible. Lo pienso para las dos cosas: para los narradores niños y también para lo fantástico.

Me gusta mucho esto de la potencia absoluta. Tal vez ya tengo dos posibles títulos para la entrevista.

Al menos vas a poner un titular benévolo.

(risas) ¿Querés hablar un poco de eso? Porque en realidad mi siguiente pregunta iba por el oficio de la escritura y que estás en España siendo una escritora latinoamericana. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa con todo esto?

A ver hacia dónde va esto como más concreto. ¿Qué digo? ¿De qué hablo?

La pregunta puntual es ¿Cómo es el oficio de ser escritora? ¿te sentís escritora? ¿Qué te pasa con eso?

No sé si me siento escritora del todo. Me siento como mitad escritora cuando me pagan, o cuando estoy en lugares como éste escribiendo, o cuando hablo con algún lector, o cuando me siento a escribir sola. Ahí sí me siento escritora pero el resto del tiempo no sé. Cuando estoy cocinando, paseando, tomando cerveza con amigas. No sé si estoy pensando en si soy escritora. Es como una visión media partida de mí misma, pero yo creo que es porque tengo todo este tiempo una mirada bastante severa de «no sos escritora, sos muy joven» como el «¿qué te haces?» todo el tiempo sobre mí misma. Entonces creo que eso no me permite decir «soy escritora» y me hace sentir un poco pelotuda decirlo.

¿Pero eso sos vos misma o es una mirada ajena que te estás metiendo a vos misma?

Yo creo que es ambas cosas. Hay una mirada ajena de ser… no sé. Algo en lo que pienso mucho es en esto de ser una narradora promesa. Que yo entendía que fuese promesa con un libro, con un relato publicado, pero cuando ya hay tres libros y sigo siendo promesa, creo que empiezan a jugar otras cosas en el medio que no tienen que ver con mi obra sino conmigo. Con que soy joven y también con que soy mujer. ¿Voy a sacar mi próximo libro y voy a seguir siendo una promesa? Puede ser y me pregunto ¿qué prometí y cuándo se deja de prometer algo? No sé, es como algo en lo que pienso seguido ¿de dónde viene? Tratar de identificar qué se dice con malicia, qué se dice con inocencia, qué se dice con desconocimiento.

Yo entiendo que mi juventud es un foco de atención recontra importante y que también es razón por la que algunas cosas de estas han pasado, como en una entrevista. Tal vez no leyeron el libro, pero les interesa que tenga 24 años y haya publicado en Páginas de Espuma y yo lo entiendo. Pero también me parece que es un poco malicioso a veces y no sé cómo me hace sentir. Creo que no me hace sentir muy bien, pero todavía no entiendo cómo dislocarlo, cómo desarmarlo. Porque soy joven y boluda. (risas)

Esto me lleva a una pregunta fan: estuviste en España, estás en España. Estuviste en la feria del libro de Madrid, fuiste el libro más vendido de Página de Espuma. Primero, felicidades. Segundo ¿cómo te sentís? Una pregunta estúpida, pero bueno, quiero saber cómo también lo estás viviendo. Y tercero, estuviste con Colanzi y con Ampuero, ¿podrías contarnos un poco de esta experiencia?

(Risas) Sí estuve en la feria del libro de Madrid, en la feria del libro de Gijón. Y esto último que vos decías de Colanzi fue durante el festival Kilómetro América en Barcelona, que había mucha gente increíble. Nona Fernández, Liliana Colanzi, Gabriela Cabezón Cámara, Tatiana Salem. Narradoras muy grosas que por ahí no me habían leído, pero me empezaron a leer y hubo un diálogo y eso a mí me entusiasmó mucho.

En la feria del libro de Madrid, esto de que haya sido el libro más vendido de Páginas de Espuma me emocionó porque, además, como vos no estás ahí en la feria, no sabés, yo no sabía cuánto se iba a mover un libro de una autora que nunca antes había sido publicada en España. Me sorprendió que haya sido el más vendido.

¿Cómo lo ves con tu experiencia de librera en ferias del libro de Montevideo? ¿Se puede percibir cuando un libro se proyecta como el más vendido? Se te juntan los mundos.

Sí y me pasa esto del estar del otro lado, al no tener nada de conocimiento del back, de cuánto se está vendiendo, cómo, cuántos hay en distribuidora, cuántos hay en librerías. Hay algo ahí que se me pierde entonces cuando me llega el dato me sorprende. Porque no estuve en el proceso de venta y eso estuvo re bueno.

El intercambio con autoras recontra consolidadas que le están dando para adelante al libro, tipo Ampuero, es muy generoso de su parte y muy hermoso, también me deja a mí en modo fan absoluta.

Me pone muy feliz esto, Tamara, qué hermoso.

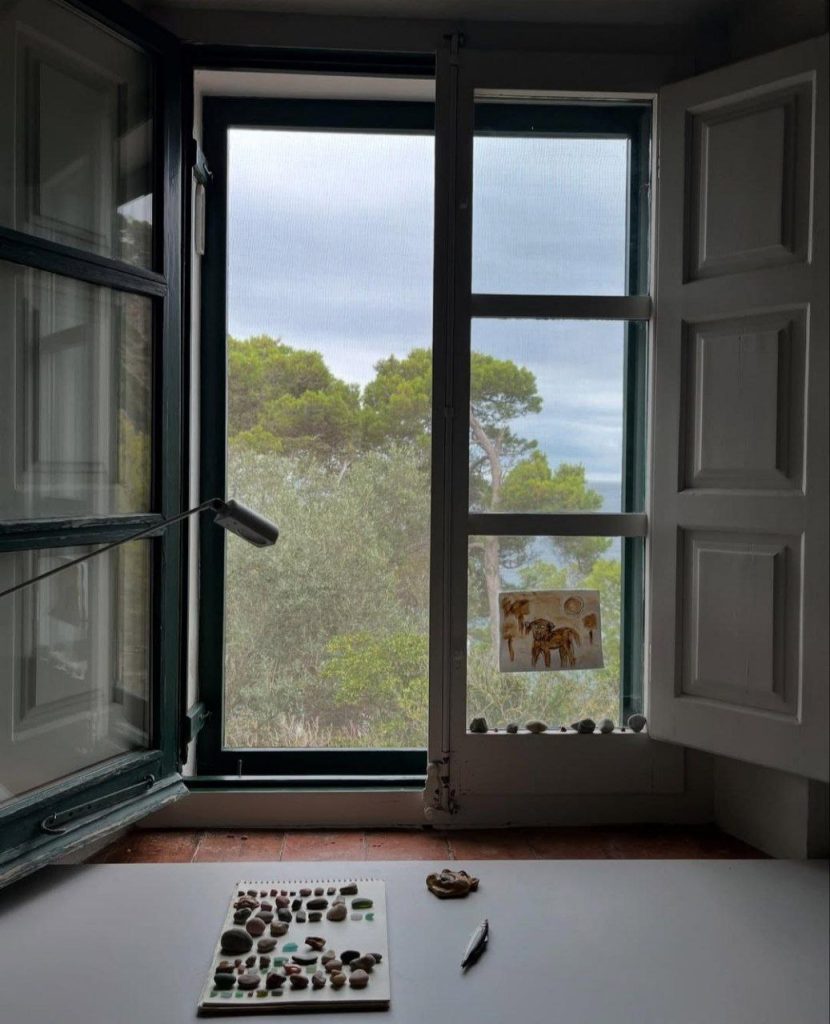

Te voy a distraer (procede a enfocar su cámara a la ventana con vista al mar y árboles).

(grito ahogado) Esa fantasía que estás viviendo. ¿Querés contar qué pasó, cómo llegaste ahí y dónde estás ahora?

Estoy en la residencia literaria Finestres en Girona, que es una casa increíble. Acá Truman Capote escribió A sangre fría y ahora funciona una residencia literaria. Me presenté a una convocatoria y gané. La residencia es un mes en esta casa haciendo nada más que escribir y pasear en la Costa Brava que es hermoso. Yo nunca había estado y pasan estas cosas, como poder escribir de verdad. Enfocarte en el texto de verdad sin ningún tipo de interrupción es un privilegio total.

¿Me querés hablar un poco de esto de «escribir de verdad»? ¿Hasta ahora era «de mentira»?

No, pero hasta ahora estaba todo muy entrecortado y muy en segundo plano. Creo que en ningún momento de mi vida dije «este mes voy a escribir» y dejé de cocinar, de trabajar o de ver a mis amigas por escribir. Ahora es concentración total. No hay que cocinar, no hay que limpiar, no hay que salir, no hay que ir a trabajar y mucha gente con mucho cuidado y cariño lo está haciendo posible, y eso es una locura. Entonces, tener todas las horas del día disponibles para dedicarlas a un proyecto me parece que es el mayor de los privilegios.

¿Notas una diferencia en el sentir de qué estás pensando ahora que no se te había ocurrido antes? ¿O algún proyecto que estás pudiendo desarrollar que antes no podías?

No es que acá sea mágico y se pueda todo pero sí hay algo de la continuidad de un pensamiento. Poder ponerme a trabajar en algo a las nueve de la mañana, en un capítulo de una novela, y que sean las doce del mediodía, la una, y yo pueda seguir trabajando en eso. Yendo para atrás, y googleando cosas y escuchando una canción en el medio. También habilitar la distracción pero sin la culpa que viene con la distracción cuando tenés poco tiempo. Creo que es eso, escribir full concentrada y también con toda la intención en que funcione, que salga y de alguna manera cobre sentido.

Hermoso. Y esta es la pregunta con la que siempre se cierran entrevistas y que te pone presión a vos como promesa de la literatura uruguaya: ¿Qué se viene?

(risas) La puta madre.

Podés también problematizar esta pregunta. Podés contestar «no me pregunten nunca más esto»

Hay algo de esto que creo que es muy capitalista, tiene que ver con producir todo el tiempo, aún cuando sacaste un libro hace dos meses. La primera pregunta que te hacen a la semana siguiente de que el libro salió de imprenta es «¿qué se viene?». Eso me parece muy vampírico y es algo que se repite. Esto sí sé que no es una pregunta maliciosa, más bien una pregunta de entusiasmo y de querer saber en qué está la otra persona. Pero también está esto de que estamos acostumbrados a que en la tele sale un capítulo y la semana siguiente sale otro. O que Stephen King va a sacar un libro cada año o algo así.

Pero (se ríe) lo que se viene ahora son reediciones. Un poco haber salido del circuito literario uruguayo para publicar afuera trae consigo que la novela [Temporada de ballenas] se reedite acá en España el año que viene. Que Desastres naturales vaya a salir en todos los países hispanohablantes, menos Uruguay y México, también en el correr de un año. Entonces hay algo ahí que se está moviendo que no tiene que ver con algo nuevo pero en realidad sí, porque el libro va a llegar a nuevos públicos y a nuevas lecturas, nuevas miradas. El libro se va a escribir de nuevo con otra gente y eso está bueno.

Me encanta esto de que «el libro se va a escribir con otra gente». Me gustaría saber qué pensás de la industria editorial, esto que mencionás de que se pueda leer en otras partes, ¿qué implica que ese libro se pueda leer en otras partes?

Que se lea en otras partes a mí lo que me ilusiona muchísimo es poder moverme a presentarlo a otro lugar. No sé, cuando salió en México, ir a México a presentar Desastres naturales, eso me ilusiona mucho. También esto de las miradas. No lee alguien que está en España de la misma manera que puede leer alguien que está en Uruguay o alguien que está en México. Hay algo que atraviesa todas las lecturas, que es el libro, pero todo lo que se arma alrededor del libro, que me parece lo más interesante, siempre es distinto. Es como si fuese una nueva obra, casi, a pesar de que sé que no lo es. Todo el tiempo pienso: «Bueno, esto tal vez se quedó viejo, a nadie le interesa». Y después resulta que sí, porque yo lo leí muchas veces y lo vi muchas veces, pero esa gente lo está leyendo por primera vez. Hay algo ahí que también tiene que ver con el descubrimiento, me gusta mucho pensarlo de esa manera.

En redes te están recomendado mucho, ¿qué pensás de esto?

Eso yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un libro. La campaña de prensa hace a la cosa pero no hay nada mejor que el boca a boca. Para todo, pero para un libro… Es lo que pasó con Desastres naturales y está de más.

¿Y qué te hace sentir que te recomienden?

No sé, porque es algo que hago mucho también con libros que me gustan. No es una actividad extrañísima, pero me honra porque, cuando se recomienda un libro a alguien, también se está diciendo «compralo». Están diciendo «poné tu plata acá, confía en esto porque te va a gustar». Entonces en esa confianza, sobre todo porque los libros no son baratos —nada es barato— y un libro no es un objeto de primera necesidad en este tiempo. Me parece un gesto hermoso decirle a alguien «cómpratelo te va a gustar», o «prestálo» también.

Para ir cerrando, ¿hay algo que vos quieras pensar juntas sobre o Larvas o Temporada de ballenas o Desastre naturales? ¿Hay alguna idea de cierre que quieras dar en una revista marginal?

No, yo creo que ya dije cosas.

Hermoso, bueno, listo. Muchas gracias. Nada más, voy a dejar de grabar.

Sí ¿te sirve? Bueno, te voy a mandar la foto esa que me sacaron.

Hermoso, gracias.

- Ambos cuentos se encuentran en Larvas (2025). ↩︎