“(...) Luta, a palavra vibrante

que levanta os fracos

e determina os fortes.

Quem sentirá a Vida

destas páginas...

Gerações que hão de vir

de gerações que vão nascer.”

“Cora Coralina, quem é você?” - Cora Coralina

¿Con qué motivo alguien trae una palabra a la existencia? Esta pregunta puede encontrar sus raíces en la conocida incógnita metafísica: ¿Por qué hay algo, cuando podría no haber nada?, cuyo trasfondo es la búsqueda del sentido primario: el sentido de la existencia y del ser.

En esa búsqueda de sentido es que las palabras se erigen como medio para su propia construcción. Allí donde podría no haber nada, surge algo: la palabra. Unidad lingüística, significante ligado a un significado, puente entre la realidad en sí y la realidad para nosotros. Aún más, un puente entre nosotros: son las palabras que forman el lenguaje y que habilitan la existencia de lugares comunes, aún entre individuos con percepciones del mundo particulares.

Leopoldo Zea en La filosofía latinoamericana como filosofía sin más (1989), sostiene que la palabra permite a la humanidad posicionarse “por encima de todo o dentro de todo, como señor”. La relación entre el ser humano y el mundo encuentra un paralelismo con la relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto. El primero posee un rol activo: conoce, entiende, crea, decide, actúa. El segundo, un rol pasivo: es conocido, es entendido, es creado, se decide sobre él, se actúa sobre él. De esta forma, el humano-sujeto se posiciona en un lugar de poder respecto del mundo-objeto.

Al comienzo del capítulo La filosofía en latinoamérica como problema del hombre, Zea cita a Jean-Paul Sartre: “No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado.” En las relaciones de dominación que se generan en nuestras sociedades, quien tiene el poder de nombrar al mundo y de nombrarse a sí mismo, tiene también el poder de nombrar al Otro. El mundo es ya una otredad, es todo lo que no es el yo-sujeto que observa y actúa; pero dentro de ese mundo que es otro, hay seres con una voluntad y capacidad de creación iguales a la del sujeto que no entran fácilmente en la categoría de objeto-inerte, objeto-cosa. Sin embargo, su forma de vivir en el mundo es lo suficientemente distinta del sujeto como para que este se pregunte qué son. ¿Humanos? ¿Casi humanos? ¿Otra cosa? Zea sostiene:

“Fue la Europa que se inicia en la historia de la llamada modernidad —una modernidad que implica un nuevo redescubrimiento del hombre, pero, al mismo tiempo, la aparición de un hombre que hace de su redescubierta libertad un instrumento o justificación para imponer a otros, negándoles este derecho— la que impuso el problema. La Europa que consideró que su destino, el destino de sus hombres, era hacer de su humanismo el arquetipo a alcanzar por todo ente que se le pudiese asemejar; esta Europa, lo mismo la cristiana que la moderna, al trascender los linderos de su geografía y tropezar con otros entes que parecían ser hombres, exigió a éstos que justificasen su supuesta humanidad.”

La preocupación central de Zea no es, sin embargo, el poder de imposición del opresor en un sentido unidireccional. Su preocupación radica en el hecho de que los oprimidos, los desposeídos del verbo, interiorizaron tal imposición al punto en que llegaron a preguntarse si tenían derecho al verbo. La interiorización de la opresión cuestionada por Zea, encuentra su reflejo en la obra de Paulo Freire Pedagogía del oprimido (1975). En la dualidad opresor-oprimido, que implica una relación de dominación, ocurre que el segundo genera una falsa conciencia impuesta por la fuerza del primero. Se entiende incapaz, inferior, en falta; tal interiorización sirve para mantener la estructura de poder que beneficia al opresor.

“El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que “alojan” al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Sólo en la medida en que descubran que “alojan” al opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo”.

Entonces ¿con qué motivo alguien trae una palabra a la existencia? Pueden ser varios. Puede ser un motivo creador, como el del sujeto explorador que comienza a nombrar al mundo. Puede ser un acto de poder, como el del sujeto que mediante la palabra se posiciona como superior a todo lo que no posee la palabra (su palabra, la sola palabra que identifica como verdadera). Puede ser, también, un acto de liberación, como la de quien ha sido desposeído de su humanidad y arrojado a la oscuridad del objeto; mediante la palabra, puede encontrar su capacidad creadora, conocedora, hacedora. Puede reafirmar su condición de sujeto constructor de realidad.

La palabra como derecho

El oprimido puede, al reconocer su derecho a la palabra, incidir sobre las estructuras de poder que le atraviesan. ¿Qué quiere decir, sin embargo, que haya un “derecho a la palabra”? ¿Existe tal cosa?

Antonio Candido en El derecho a la literatura (2004) plantea que existe un discurso imperante que reconoce que las personas tienen derechos humanos básicos que deben respetarse. Hace hincapié, sin embargo, en qué es aquello que se entiende como un derecho básico y qué es percibido como un lujo opcional:

“(...) el prójimo tiene, sin duda, derecho a ciertos bienes fundamentales, como casa, comida, educación, salud; cosas que nadie que tenga buenos principios admite hoy en día que sean privilegio de las minorías, como ocurre en Brasil. Pero, ¿pensarán que un semejante pobre tiene derecho a leer a Dostoievski o a escuchar los cuartetos de Beethoven? A pesar de la buena disposición que muestran hacia el prójimo, tal vez esto ni se les pase por la cabeza. Y no por mal, sino solamente porque cuando enumeran sus propios derechos no los hacen extensibles al semejante en su totalidad”.

Detrás de la idea de que las artes, la literatura, la filosofía o el ocio son lujos prescindibles, no se sostiene una postura ascética que busque evitar el malgasto y priorizar lo esencial para la vida; se esconde una perspectiva profundamente elitista. La prescindibilidad de la cultura nunca es para los pudientes sino una puesta en escena, ya que tienen presente que no existe sujeto humano sin cultura humana. Sostienen que es prescindible en tanto lo sea para otros, para esos otros a los que conciben más como “formas de vida” con las que deben coexistir en el planeta, que como pares con igual derecho al mundo.

Solo el oprimido a quien se ha despojado, en términos freireanos, de su humanidad, es arrojado al ciclo de vida más rudimentario: nacer, crecer, reproducirse, morir. Para hacer tales cosas, no necesita de lo bello ni de lo abstracto, no necesita pensar su existencia o su hacer. Es así que cae en un círculo vicioso en el que no llega a poder enunciar (ni siquiera a sí mismo) que esa forma de existencia no es natural ni obra del destino, sino que es producto de una relación de opresión que permite al opresor gozar de la cultura humana a costa de la deshumanización de otros.

Esto no tiene por qué ser así, nos indica Freire. El goce podría ser general, una humanidad libre e igual podría existir, pero la relación opresor-oprimido es una realidad que no se modificará por sí misma. Por un lado, porque el opresor no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, los cuales entiende como derechos.

Por otro lado, señala que el oprimido puede verse inmovilizado por el miedo a la represión del opresor; pero, aún más, puede verse inmovilizado por el miedo a la libertad instalado por el opresor como falsa conciencia. El antes referido sentimiento de diferencia, de insuficiencia, de incapacidad; cuando el oprimido interioriza la descripción que el opresor ha hecho de él, despojándole de su “ser para sí” y por ende, de su capacidad transformadora de la realidad.

En este sentido, adueñarse de la palabra para describirse a sí mismo y al mundo, es un acto de resistencia a la falsa conciencia impuesta por el opresor. El derecho a la palabra es el derecho al ejercicio del ser en libertad, no en tanto que ser vivo, sino en tanto que ser humano (social, cultural, político).

La autonarración como resistencia identitaria del sujeto: entre Cora Coralina y una agremiación estudiantil

Ser universitario para el sentido común implica un estatus y dignidad particulares. Qué significa, realmente, ser universitario, y cómo se distingue del carácter terciario no universitario, no se desprende fácilmente del mero sentido común. Hay formas de definirlo, como la falta de investigación y extensión en la currícula de las carreras del CFE, o la falta de una estructura académica y de gobernanza propiamente universitarias (por ejemplo, la falta de participación de los órdenes en la toma de decisiones de la institución). Estos rasgos, sin embargo, son discutidos solo dentro de la comunidad educativa; para la sociedad en general, existe un vago concepto de que la universidad es “más difícil”. Aunque esto no sea así, es un elemento que construye realidad, en tanto es arrojado sobre los estudiantes de formación en Educación en los debates públicos que se hacen sobre la institucionalidad de la que forman parte. Este descriptor respecto a su formación, termina derivando en un descriptor de carácter, tanto para estudiantes como para egresados: “menos capaces, menos preparados, peor formados”.

Lo que sostengo es que los estudiantes de Formación en Educación se construyen identitariamente desde la carencia. Tienen presente, desde antes de inscribirse en las carreras, que a su formación le faltan elementos. Esa carencia se torna en un mito institucional que genera expectativas y comportamientos efectivos por parte de la comunidad educativa, incluyendo autoridades, cuerpo docente, funcionariado y estudiantado.

Es así que desde hace por lo menos dos décadas se habla del “proceso de universitarización” de la Formación en Educación, respecto del cual muchas veces no se buscan explicaciones respecto a qué implica o por qué debería hacerse, ya que se presenta como autoevidente. Hay que subsanar la carencia, y tal cosa se torna en un axioma. La discusión se centra en cómo debería llevarse a cabo, y así se han justificado distintos procesos de reforma, transformación curricular y modificación de la estructura de la Formación en Educación (muchas veces, estos procesos son impuestos de forma vertical, en tanto no se está dispuesto a discutir colectivamente su porqué o su cómo, por lo que terminan generando resistencia a los cambios dentro de la comunidad educativa).

En este proceso universitarizante, en más de una ocasión se han impulsado proyectos de ley para la creación de una institución universitaria de Formación en Educación. Llegó a establecerse que se crearía un Instituto Universitario de Educación (IUDE) en la Ley General de Educación del 2008, proyecto que no se concretó sino que se transformó en el proyecto de una Universidad de la Educación (UNED), que tampoco llegó a realizarse. En la discusión parlamentaria de aquel momento, en particular la que ocurrió en el año 2014, la entonces oposición sostenía que no estarían a favor de la creación de un nuevo ente autónomo si este tenía en su órgano de gobernanza a estudiantes y docentes. El principal punto de desacuerdo era el cogobierno. Existían recelos, dirigidos previamente hacia la Udelar, de que las “corporaciones” sindicales y gremiales utilizarían el nuevo ente como medio para concretar fines que no coincidían con el proyecto de país, que existiría adoctrinamiento y “agendas de izquierda” que desviarían el propósito de la institución.

Es en esta tensión entre el proceso universitarizante y la negativa a la participación de los órdenes en la institucionalidad universitaria (una negativa tan importante que llevó a que no exista hasta el momento una institución universitaria para las carreras de Formación en Educación en Uruguay, por más de que existan proyectos para su creación desde hace décadas), que surge una problemática que amerita entender: qué implica la negativa de la presencia de los órdenes en la gobernanza de una posible Universidad de la Educación y qué consecuencias tiene la misma para los procesos de construcción identitaria de la comunidad de la Formación en Educación.

Sostengo que, para el orden estudiantil organizado, la generación de una institución universitaria sin participación estudiantil en su gobernanza es percibida no solamente como un contrasentido, sino como un acto hostil hacia su existencia. Contrasentido, en tanto se buscan egresados universitarios que no participen del demos universitario (¿Universitarios sin capacidad de construcción de su universidad?). Hostil, en tanto se plantea como una negación del ser sujeto del estudiantado, de su agenciamiento y su derecho de construir la realidad institucional de la que forma parte. Es esto, además, una prolongación del estado de otredad al que los estudiantes de Formación en Educación han sido arrojados por años. La carencia, en relación a los estudiantes terciarios universitarios, se sostiene. De esta forma, se generan procesos de resistencia dentro del estudiantado hacia lo que se percibe como una opresión por parte de las figuras de poder que reniegan de su capacidad para realizar aportes dentro de la institucionalidad.

El Vendaval

Un proceso particular sobre el que llegué a indagar, fue la creación en el año 2023 por parte del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA) del periódico “El Vendaval”. El año pasado entrevisté a tres estudiantes que formaron parte de su creación; esas entrevistas, en conjunto con los artículos incluídos en la publicación, me llevaron a ciertas conclusiones respecto a la construcción identitaria dentro del gremio. Los estudiantes agremiados entienden que habitan una institucionalidad desfinanciada, ninguneada, con carencias edilicias y administrativas, “fría” (en más de un sentido) y que les ignora activamente en sus planteos. Incluiré a continuación un fragmento de una elaboración propia que refiere a estos elementos:

“En las entrevistas realizadas, en repetidas ocasiones se denuncia la falta de escucha por parte de las autoridades educativas:

Camila: El movimiento estudiantil ha sido ninguneado de diversas maneras. Cada vez que se propuso [algo] a autoridades, una y otra vez se decide tapar o criminalizar al estudiantado. (...) Se dice que los estudiantes que están peleando (...) no dejan estudiar al resto; se da una confusión que es para silenciarlos, para no tomarlos en cuenta. Eso es así con todos los estudiantes, y también con las voces de los docentes.

Jazmín: La respuesta institucional ante las problemáticas es la toma de decisiones sin participación real, desconociendo lo que el colectivo docente y estudiantil reivindica (...). Es muy difícil generar sentido de pertenencia a una institución que es inhóspita en relación a la política que se lleva adelante de no participación del colectivo docente y estudiantil en la toma de decisiones(...). El frío institucional se siente en el cuerpo y también se siente en el aspecto psicológico, el ver cómo nos afecta esta confusión de criterios constante por la improvisación que llevan adelante las autoridades del CFE”.

En este contexto de ataque a su ser sujeto, a su capacidad de agenciamiento, es que la palabra se torna un medio de resistencia identitario. En un entorno donde la voz estudiantil es desoída, se genera una publicación hecha por y para estudiantes.

Es en este punto donde encuentro una importante conexión con el abordaje realizado en el curso Mulheres Coralinas: A poesía como forma de leitura do mundo. La experiencia de las Mulheres Coralinas, el derecho a acceder a literatura de mujeres mediante la poesía y el proceso de construcción de la subjetividad e identidad ciudadana que estas atraviesan, considero que son un testimonio de lo que antes he denominado “resistencia identitaria”, que se relaciona profundamente con los planteos de Zea, Freire y Candido. En una clase, la docente nos comentó de una instancia en que mujeres que realizaban limpieza en las calles tuvieron un espacio de lectura de poesía y, como reacción primera, se resistieron. Parafraseando, algunas de ellas indicaron que “eso” (la poesía) no era para ellas. Mujeres relegadas por una sociedad que en múltiples ocasiones se encargó de dejarles en claro que ellas no eran el sujeto de la cultura. La interiorización del desmerecimiento impuesto por el opresor que se transforma en falsa conciencia, la naturalización de la propia diferencia respecto a otras personas (para quienes la poesía sí les sería “propia”), la conceptualización de la literatura (de la palabra) como un lujo o un exceso ajeno. Todo esto se refleja en ese rechazo inicial a la poesía por parte de estas mujeres, y de tantas otras que se encuentran en la misma experiencia. Como Cora Coralina, la poeta cuyo seudónimo da nombre a las Mulheres Coralinas.

Ella indica, en su poesía, que desde niña amaba la literatura pero esta le era negada. Cito algunos fragmentos de Cora Coralina: quem é você?:

“Nunca recebi estímulos familiares para ser literata.

Sempre houve na família, senão uma

hostilidade, pelo menos uma reserva determinada

a essa minha tendência inata.

Talvez, por tudo isso e muito mais,

sinta dentro de mim, no fundo dos meus

reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo.”

Ese vago deseo de analfabetismo puede relacionarse con la conciencia que “aloja” al opresor dentro de sí. El opresor que, en estos versos, tiene rostro de familia, pero que la excede; cuando en otra parte del poema ella refiere al contexto social del que es hija, también lo señala. La violencia y el prejuicio atraviesan “la clase, la familia, la economía, la sociedad”.

Ella decide, sin embargo, resistir esta opresión. Tal y como señala la profesora Ebe Maria de Lima Sequeira en Literatura sem fronteira: Por uma educação literária:

“Cora Coralina se inscreve no mundo como mulher que resolve tomar para si as rédeas de seu destino, num tempo-espaço. Esse gesto de autonomia significou uma grande ruptura com a tradição familiar e cultural de seu tempo. Ainda jovem, quando começa a despontar na sociedade vilaboense, escolhe para si o pseudônimo Cora Coralina. Segundo a poeta, tal estratégia discursiva a protegeria de sua sorte de ter nascido mulher, “dom que pouco ou nada poderia lhe valer”, num Brasil do começo do século XX, ainda com traços feudais. Era o gesto de criar para si uma outra realidade…”.

La elección del nombre es una construcción de identidad desde la resistencia; se resiste un “destino”, aquel de la oscuridad y el anonimato que pesaba sobre las mujeres de la época. Respecto al poema antes referido, indica:

“Cora Coralina quem é você?” é um poema longo de 102 versos, em que a subjetividade lírica e o sujeito empírico se conectam para revelar as mágoas, os traumas e os afetos de uma mulher que, no tarde da vida, resolve, também ela, lutar com palavras, para construir sua poesia que ela própria afirma arrancar de dentro de sua sensibilidade”.

Es así que en su poesía existe autonarración, autobiografía de una poeta que decide “luchar con palabras” desde su particular lectura del mundo. Citando a Reinaldo Marques indica: “... o arquivamento do eu “é uma prática de construção de si mesmo e de resistência”(...) Pelo que investigamos sobre a vida da poeta Cora Coralina, a possibilidade de forjar uma imagem íntima de si mesma como contraponto à imagem social parece ser bem apropriada ao seu caso».

¿Con qué motivo alguien trae a la existencia una palabra? Para ser y no parecer, para nombrarse en lugar de ser nombrado, para contarse en lugar de ser narrado por un otro que desconoce su identidad. En el acto de narrar la propia historia, no importa con qué agregados ficcionales o poéticos, se construye una realidad. En el acto de autodefinirse, se constituye el sujeto. Ya no es lo que se dice de él, es lo que se define y en ese autodefinirse, se apropia de su ser. La autonarrativa es una vía de libertad para el sujeto que busca liberarse de la oscuridad pasiva del objeto.

El orden de poder, que ha establecido mediante palabras y acciones que no necesita de la otredad para subsistir (para perpetuar el statu quo), arroja a ésta hacia la oscuridad del no ser, la despoja de su humanidad. No admite ese orden, aunque la otredad le sea constitutiva (sin el otro, ¿qué subjetividad construida desde la superioridad y la diferencia puede existir?), que la falta de poder de la otredad es lo que facilita la permanencia de la estructura de sometimiento de quienes ostentan el poder.

Reconocer la propia historia, entenderse sujeto constructor de realidad, es un acto de desafío a la construcción simbólica del opresor que justifica el estado de las cosas como inmutable. El opresor niega la capacidad de reflexión y acción de la otredad, no solamente en un acto de desprecio, sino como una forma de represión del potencial revolucionario latente en el oprimido.

Cuando Cora Coralina, las mujeres coralinas y el CEIPA toman la palabra, realizan un acto de resistencia identitario: se nombran, se ubican históricamente, trazan su individualidad en el devenir de la humanidad y anuncian su presencia. “Aquí estoy”. En tales actos, su otredad deja de ser equiparable a la del objeto-inerte, la del objeto-cosa, a la cual les quiere arrojar la estructura de poder existente, que pretende que las mujeres, los jóvenes y los desposeídos no tienen nada que aportar al estado del ser. Una estructura patriarcal, aporofóbica, racista y gerontocrática, características que no se dan de forma aislada sino que se entrelazan para mantener en su lugar de privilegio a unos pocos que cumplen ciertas características (hombres, ricos, blancos, viejos).

Cora Coralina decidió perdurar en el tiempo, mediante la palabra.

“Neste e em vários outros poemas identificamos a clara intenção de Cora Coralina de arquivar-se via literatura, porque: “Ao se arquivar, o escritor manifesta o desejo de vencer o tempo, permanecendo na memória de um povo ou de um país. Arquivando-se, o escritor procura estabelecer nexos e conexões não apenas com seu passado pessoal, mas com o passado de toda sua comunidade. Sugere possibilidades para sua representação e conhecimento.”

El CEIPA tiene las mismas pretensiones:

“El primer artículo del periódico se llama Hace 70 años comenzamos a luchar: un breve recorrido por la historia del centro de estudiantes. En el mismo, su autor establece en la introducción: “... vengo recuperando la memoria histórica del Ceipa desde un compromiso militante y la experiencia que me ha dado la formación docente en estos años (...). Siempre, conversando con los compañeros y compañeras, con la necesidad de sabernos parte de varias décadas de lucha” (CEIPA. 2023. p. 3). Añade, señalando el ejemplo de un militante fundador del centro de estudiantes, que su historia debería permitir pensar “... cómo se genera y cómo generamos ese vínculo de pertenencia con las estructuras de nuestro Centro de Estudiantes en tanto garante central de la voz del estudiantado, sabiendo su capacidad de incidir en la Institución y en la sociedad del presente.”

“Ante la pregunta de por qué es importante reconocer que hay una historia detrás del CEIPA, Emiliano responde que “hay muchas conexiones entre la lucha de los estudiantes de esa época y los estudiantes de la lucha actual (...). Conflictos de los 50 y los 60’ tenían que ver con la falta de autonomía y de cogobierno en el IPA y ese problema sigue vivo (...). La mayor conciencia que se pueda tener sobre el pasado (...) es fundamental, fortalece la militancia actual y su sentido (...) Desde la propia cuestión de los mártires estudiantiles, de todo lo que pasó luego de la dictadura… Hay muchos procesos que nunca se han cerrado. Darnos cuenta que nuestra lucha es un episodio de todo eso nos ayuda a ubicarnos mejor.”

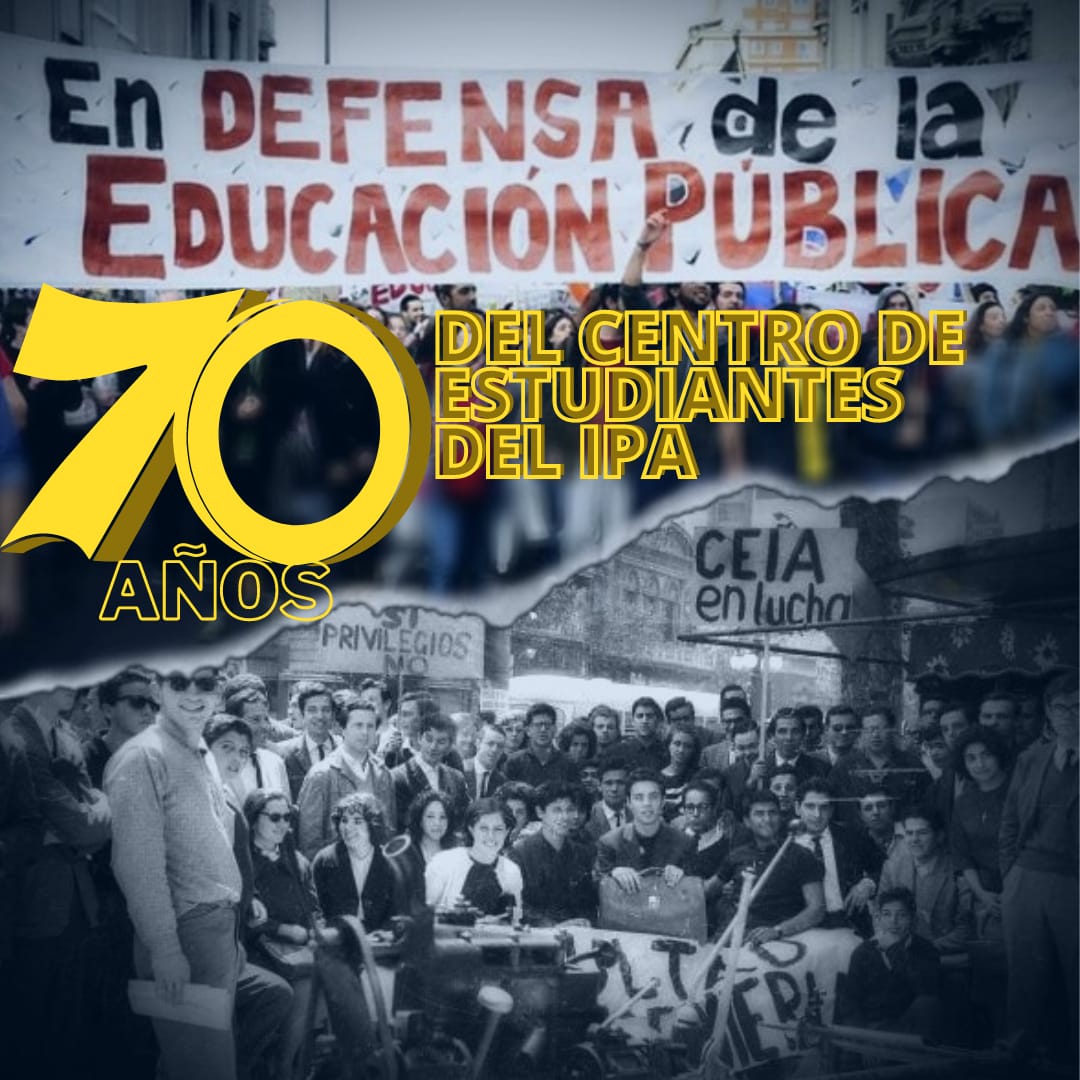

“La portada del periódico, elaborada por Camila, toma dos fotos. Una contemporánea, a color, de integrantes del CEIPA marchando con un cartel que versa “En defensa de la Educación Pública”. Otra más antigua, en blanco y negro, de integrantes del CEIPA con carteles, en uno de los cuales se puede visualizar la frase entrecortada “privilegios no”. Indica Camila que la intención fue “aunar esas dos fotos y ponerlas desde el pasado al presente. La pancarta era nueva y a color, la otra era blanca y negra. La idea era quemar el presente, para que se vea abajo lo que pasó antes, y qué es lo que te lleva a esto.”

“Sobre el nombre del periódico, Jazmín indica que se le ocurrió sugerirlo, pensando en la frase de Violeta Parra “Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos”. “Esa idea del rugido como la voz que podrían llegar a ser ideas, gritos de resistencia, impulsadas por los estudiantes. (...) El Vendaval es uno solo pero está compuesto por muchos vientos, o sea que también contempla una visión diversa de las voces del estudiantado que no necesariamente tienen que llegar a un consenso para poder llegar a un periódico.”

Cora Coralina se pregunta quién sentirá la vida de las páginas escritas por ella, y ella misma responde: “Generaciones que han de venir, generaciones que están por nacer”. En la exploración del pasado, en su reconstrucción mediante la palabra escrita, hay un deseo de prolongación hacia el futuro. Ese deseo es uno de resistencia. No solo el poderoso tiene derecho a saber el nombre de su tatarabuelo o a que se recuerden sus actos más cotidianos. Es un derecho de todas las personas. Para defender ese derecho, Cora Coralina blandió el verbo, la palabra, y le heredó esa fuerza a las generaciones por venir que con su inspiración lograron historizarse y pasar a formar parte de las páginas de la humanidad, en tanto seres sociales, políticos y culturales.

El CEIPA comparte esa aspiración, volviendo el acto de su propia historización, de narrarse a sí mismo, de autodefinirse, un acto de prolongación en el tiempo que respalde y legitime su accionar político.

Estas identidades marginadas del ser sujeto, encuentran su retorno a la humanidad, a la subjetividad, mediante la palabra.

¿Con qué motivo alguien trae a la existencia una palabra? Con intenciones de ser: ser para sí, ser humano, ser libre.

________________________________

Esta elaboración es una adaptación del trabajo final del curso “Mulheres Coralinas: A poesía como forma de leitura do mundo”, dictado en la FHCE (UdelaR) para la Maestría en Ciencias Humanas, opción Teorías y Prácticas en Educación. El curso estuvo a cargo de la profesora Ebe Maria de Lima Sequeira y con coordinación de la profesora Helena Modzelewski, abordando el proyecto “Mulheres Coralinas” en tanto medio de investigación sobre la literatura (y la poesía en particular) como camino de emancipación femenina y construcción de ciudadanía para mujeres de clase trabajadora.

Este curso fue dictado a fines de 2024 y el trabajo final fue elaborado a principios de 2025, motivo por el cual no hace referencia a aspectos relevantes para el planteo como lo es el anteproyecto de Universidad de la Educación presentado por el Ministerio de Educación y Cultura a mediados de este año. En el marco del intercambio social que reaviva este proyecto, es que se retoma esta elaboración.